母子世帯の地域間移動の詳細分析にオンサイト施設を利用

本研究は、日本において特に経済的困難に陥りやすい母子世帯の空間的な偏在と移動に着目し、東日本大震災後の移動傾向を分析したものです。当時は公開されている地方自治体レベルの集計された統計データを使い、地理空間的な偏在を可視化・分析していました。しかし私の周囲では、因果関係を明らかにする研究が主流だったため、集計データだけでは把握できない移動の実態を見たいと考えていました。そして、個票データの利用方法を調べる中で、オンサイトの存在を知りました。

オンサイトでは、国勢調査の個票データを使って、ロジスティック回帰分析を行いました。国勢調査では、市区町村単位で世帯の属性(母子世帯)と地域(調査時点の居住地及び5年前の居住地)が紐づいたデータを取得できます。さらに、全数調査(悉皆調査)であるため、世帯全体に占める割合が低い母子世帯のデータでも、一定程度のボリュームで確保でき、分析に十分活用できると考えました。

震災前後の母子世帯の移動傾向を可視化

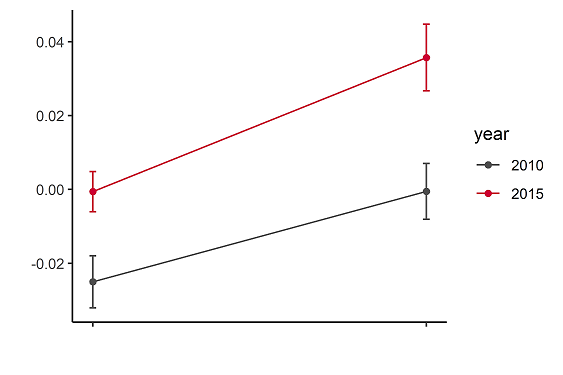

オンサイトで利用した個票データを用いて平均限界効果を推定した結果、母子世帯は、他の世帯と比較して、震災前後に移動する傾向が低い可能性が示されました。

また、2010年と2015年のデータを使用することで、クロスセクションでの比較にはなりますが、2時点を比較することができました。居住地別に母子世帯の限界効果の差をみると、2015年では、母子世帯の5年前の居住地が被災地であった場合、被災地でない場合よりも、移動しない確率が高いという結果を得ました。

2015年の結果では、被災地に居住していた母子世帯は移動しない確率が3.6%高い

オンサイト利用で広がる探索的な研究の可能性

個票データを直接扱うことで、公表された集計データからは可視化できない詳細な属性や移動の状況を把握し、様々な探索ができたことが、大きなメリットでした。調査票の項目は事前に確認していましたが、実際に個票データを見ると、利用できる調査項目の種類が想定以上に多く、幅広く使えることがわかりました。そのため、個票データを自由に探索できたことには、大いに意味がありました。

また、私が当時利用したオンサイト施設は、分析を行うための外付けモニター、ロッカーや休憩スペースが用意されており、良い環境で研究することができました。※

※設備は施設により異なるため、詳細は各施設に御確認ください。

【活用事例】

2021年日本地理学会春季学術大会 掲載時期:令和3年3月

第35回 応用地域学会 (ARSC) 研究発表大会 掲載時期:令和3年11月

【研究キーワード】

母子世帯、人口移動、東日本大震災、日本