外国人労働者の賃金状況を探る新たなデータ活用

国際移住の影響は21世紀においてますます大きくなっています。このような背景の元、海外では、外国人労働者の受入れが受入国側の賃金に与える影響に関する分析が行われてきました。日本では、これまで同様の分析に必要な公的統計がありませんでしたが、2019年の賃金構造基本統計調査に初めて外国人労働者の在留資格に関する調査項目が追加され、賃金や学歴、産業等の企業ベースが把握できるようになりました。これを利用すれば、より精緻な研究ができると考え調べたところ、オンサイトなら、自分の研究にも活用できることを知りました。

ミクロデータ利用で明らかになる在留資格と賃金の関係

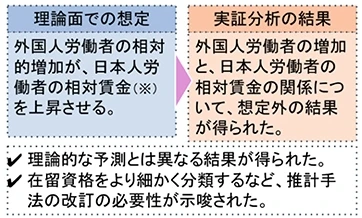

オンサイト利用により、在留資格と賃金に関する詳細な情報を把握することができるようになりました。外国人労働者の不完全代替性を考慮した生産関数を設定し、2019年から2021年までの賃金構造基本統計調査のミクロデータを用いて推計を行ったところ、理論的な予測とは異なる推計結果を得ることとなりました。

また、研究成果を公表することで、他の研究者から、今回の新たな推計手法の改善点へのアドバイスが得られました。

※相対賃金:外国人労働者の賃金に対する日本人労働者の賃金の比率

オンサイト利用で拡がる研究の可能性

オンサイトでは、実際のデータを目の前にしながら具体的な分析を行うことができるため、これまで気づかなかった視点や切り口を見つけることができ、研究の幅が広がります。オンサイト施設は、利用時間の制約等のデメリットもありますが、申請した調査の調査項目全てを比較的自由に見られることが大きなメリットです。実際、オンサイトを利用する前に、賃金構造基本統計調査の調査票(調査事項)を確認していましたが、データを目の前にすると、あらかじめ想像していたものとは違う、新たなアイデアが浮かび、当初は想定していなかった分析、集計を行うことができました。また、オンサイトは自主研究にも利用できる※ため、ふと思い立った時に申請ができることもメリットで、調査情報を利用する敷居が下がったと感じました。

※統計法第33条の2第1項の規定に基づき、学術研究の発展に資する統計の作成等に利用可能

【活用事例】

Jinno, Masatoshi (2024) “Estimation of the imperfect substitutability between foreign workers and native residents in Japan.”, MPRA Paper No.120317

【研究キーワード】

外国人労働者、不完全代替性、労働生産性