| C 経済基盤 |

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

|

C11 |

県内総生産 |

百万円 |

年度計 |

定 義

県内総生産とは、県内にある事業所の生産活動によって生み出された生産物の総額から中間投入額、すなわち物的経費を控除したものである。

ここでいう生産には、農業、製造業などの物的生産ばかりでなく、商業、金融保険業、公務などのサービス生産も含まれる。また、ここには農家の自家消費に充てられた生産物や所有者自身が使用する住居のサービスなどのように、貨幣と交換されない生産物や便益も評価され、含まれている。

県内で生産された純生産物であれば、他県民に所得として分配されるものでも含まれるが、県外からの所得でその源泉が他県内の生産にかかわるものは含まれない。他県との間の取引を一般に県際取引と呼ぶが、上記の受け払い差額(域外からの純要素所得)を「県内純生産」に加算すれば、県民所得が得られる。県内純生産は生産面から把握した「県内所得」であるから、これと「県民所得」とは、「域外からの純要素所得」分だけ相違する。

産業分類は、原則として日本標準産業分類に準拠し、事業所主義によっているが、基礎資料の関係から、生産活動主義によるのが適当な場合はこの限りでない。

なお、公的企業もそれぞれの属する産業に分類されている。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1101 県内総生産額(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1102 県内総生産額(産業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110201 県内総生産額(農林水産業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110202 県内総生産額(農業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110203 県内総生産額(林業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110204 県内総生産額(水産業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110205 県内総生産額(鉱業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110206 県内総生産額(製造業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110207 県内総生産額(建設業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110208 県内総生産額(電気・ガス・水道業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110209 県内総生産額(卸売・小売業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110210 県内総生産額(金融・保険業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110211 県内総生産額(不動産業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1102121 県内総生産額(運輸業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1102122 県内総生産額(情報通信業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110213 県内総生産額(サービス業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1103 県内総生産額(政府サービス生産者)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110301 県内総生産額(政府サービス生産者)(電気・ガス・水道業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110302 県内総生産額(政府サービス生産者)(サービス業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C110303 県内総生産額(政府サービス生産者)(公務)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1104 県内総生産額(対家計民間非営利サービス生産者)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1105 県内総生産額(第1次産業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2013~2014年》

C1106 県内総生産額(第2次産業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2013~2014年》

C1107 県内総生産額(第3次産業)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2013~2014年》

C1111 県内総生産額(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111201 県内総生産額(農林水産業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111202 県内総生産額(農業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111203 県内総生産額(林業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111204 県内総生産額(水産業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111205 県内総生産額(鉱業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111206 県内総生産額(製造業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111207 県内総生産額(建設業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111208 県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111209 県内総生産額(卸売・小売業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111210 県内総生産額(金融・保険業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111211 県内総生産額(不動産業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1112121 県内総生産額(運輸・郵便業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1112122 県内総生産額(情報通信業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111213 県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111214 県内総生産額(専門・科学技術、業務支援サービス業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111215 県内総生産額(公務)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111216 県内総生産額(教育)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111217 県内総生産額(保健衛生・社会事業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C111218 県内総生産額(その他のサービス)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1115 県内総生産額(第1次産業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1116 県内総生産額(第2次産業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1117 県内総生産額(第3次産業)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

県民経済計算は、令和元年度公表時に基準改定(2008SNA 平成27年基準)を行った。現在の収集項目は、平成27年基準値であり、これに伴い、県内総生産における経済活動分類も平成27年基準に対応した分類でデータ収集を行っている。

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1201 C120101 C1211 C121101 C1221 C122101 |

県民所得(平成17年基準) 1人当たり県民所得(平成17年基準) 県民所得(平成23年基準) 1人当たり県民所得(平成23年基準) 県民所得(平成27年基準) 1人当たり県民所得(平成27年基準) |

千円 百万円 千円 百万円 千円 |

年度計 |

定 義

県民所得は、生産要素を提供した県(市町村)内の居住者(個人ばかりではなく、法人企業、行政機関も含む。)に帰属する所得として把握される。これを機能面からみた場合には、各生産要素である土地、労働、資本などに分配され、それぞれ地代、賃金、企業利潤などの所得を形成する。また、制度主体面からみれば、各制度主体に分配され、家計の財産所得、個人企業所得、民間法人企業所得などを形成する。

県民(県の居住者)に分配される所得は、県内産業からだけでなく、域外に所在する産業から受け取る所得も計上される。したがって、県民所得(分配)の総額は、県内純生産に域外から受け取った純要素所得(域外からの純所得)を加えたものに等しい。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1201 県民所得(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C120101 1人当たり県民所得(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1211 県民所得(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C121101 1人当たり県民所得(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

県民所得は、次のとおり分類されるが、ここではこのうち*印を付した項目を収集対象としている。

県民所得(分配)(要素費用表示)

1 雇用者報酬*

(1) 賃金・俸給*

(2) 雇主の社会負担

a.雇主の現実社会負担

b.雇主の帰属社会負担

2 財産所得*(非企業部門)

a.受取

b.支払

(1) 一般政府(地方政府等)

a.受取

b.支払

(2) 家計

①利子

a.受取

b.支払(消費者負債利子)

②配当(受取)

③その他の投資所得(受取)

④賃貸料(受取)

(3) 対家計民間非営利団体

a.受取

b.支払

3 企業所得*

(1) 民間法人企業

a.非金融法人企業

b.金融機関

(2) 公的企業

a.非金融法人企業

b.金融機関

(3) 個人企業

a 農林水産業

b その他の産業(非農林水・非金融)

c 持ち家

4 県民所得(要素費用表示)(1+2+3) *

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C120110 | 課税対象所得 |

|

|

定 義

課税対象所得とは、各年度の個人の市町村民税の所得割の課税対象となった前年の所得金額(分離課税の対象となる退職所得を除く。)をいい、雑損控除等地方税法第314条の2の各所得控除を行う前のものである。

調査名又は報告書名 市町村税課税状況等の調

機 関 名 総務省自治税務局市町村税課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C120120 C120130 |

納税義務者数(所得割) |

人 |

7月1日 |

定 義

納税義務者数(所得割)とは、個人の市町村民税の所得割の納税義務者数であり、法第311条の規定により均等割の軽減の適用を受けた者がいる場合には軽減前、調整控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額の控除及び株式等譲渡所得割額の控除等の税額控除の適用を受けた者については税額控除後、減免した者については減免前に納税義務のある者及び分離課税の対象となる退職所得に係る所得割の納税義務者数を除くものをいう。

納税義務者数(均等割)とは、個人の市町村民税の均等割の納税義務者数であり、法第311条の規定により均等割の軽減の適用を受けた者がいる場合には軽減前、減免した者については減免前に納税義務のある者をいう。

調査名又は報告書名 市町村税課税状況等の調

機 関 名 総務省自治税務局市町村税課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1202 C120201 C1212 C121201 C1222 C122201 |

雇用者報酬(平成17年基準) 賃金・俸給(平成17年基準) 雇用者報酬(平成23年基準) 賃金・俸給(平成23年基準) 雇用者報酬(平成27年基準) 賃金・俸給(平成27年基準) |

|

|

定 義

雇用者報酬とは、生産活動から発生した付加価値のうち、労働を提供した雇用者への分配額をさす。雇用者とは、市場生産者・非市場生産者を問わず生産活動に従事する就業者のうち、個人事業主と無給の家族従事者を除くすべての者であり、法人企業の役員、特別職の公務員、議員等も含まれる。

雇用者報酬は具体的には以下のような項目から構成されており、このうち1(2)、2(1)及び(2)の一部は、実際に現金の形で雇用者に支払われるものではなく、帰属計算項目として雇用者報酬に含まれているものである。

1 賃金・俸給

(1) 現金給与(所得税、社会保険料のうち事業主負担分等の控除前)

一般雇用者の賃金、給与、手当、賞与等のほかに役員報酬(給与や賞与)や議員歳費等も含まれている。

(2) 現金給与以外の賃金・俸給(現物給与、給与住宅差額家賃)

自社製品等の支給など、主として消費者としての雇用者の利益となることが明らかな財貨・サービスに対する雇主の支出であり、給与住宅差額家賃も含まれる。

2 雇主の社会負担

(1) 雇主の現実社会負担

(2) 雇主の帰属社会負担

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1202 雇用者報酬(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C120201 賃金・俸給(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1212 雇用者報酬(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C121201 賃金・俸給(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1203 C1213 C1223 |

財産所得(平成17年基準) 財産所得(平成23年基準) 財産所得(平成27年基準) |

|

|

定 義

金融資産の所有者である制度単位が他の制度単位に対して資金を提供する見返りとして受け取る「投資所得」と、土地等の所有者である制度単位が他の制度単位に対してこれを提供する見返りに受け取る「賃貸料」から成る。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1203 財産所得(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1213 財産所得(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1204 C1214 C1224 |

企業所得(平成17年基準) 企業所得(平成23年基準) 企業所得(平成27年基準) |

|

|

定 義

企業所得とは、非金融法人企業、金融機関及び個人企業(家計に含まれる)の営業余剰・混合所得(純)に受け取った財産所得を加算し、支払った財産所得を控除したものであり、民間法人企業所得、公的企業所得、個人企業所得に分類される。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1204 企業所得(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1214 企業所得(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1301 C1401 C1311 C1411 C1321 C1421 |

民間最終消費支出(名目)(平成17年基準) 民間最終消費支出(実質)(平成17年基準) 民間最終消費支出(名目)(平成23年基準) 民間最終消費支出(実質)(平成23年基準) 民間最終消費支出(名目)(平成27年基準) 民間最終消費支出(実質)(平成27年基準) |

|

|

定 義

民間最終消費支出とは、家計最終消費支出と対家計民間非営利団体最終消費支出の合計である。

家計最終消費支出とは、家計(個人企業を除いた消費主体としての家計)の新規の財貨・サービスに対する支出であり、同種の中古品、スクラップの純販売額(販売額-購入額)が控除される。土地と建物はこの項目に含まれない。また、農家における農産物の自家消費、自己所有住宅の帰属家賃、賃金・俸給における現物給与等も計上される。

対家計民間非営利団体最終消費支出とは、対家計民間非営利団体により産出された財貨・サービスのうち、他の制度部門(家計)からの収入により賄われず、かつ、対家計民間非営利団体が自己消費として使い尽くした部分を示す。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1301 民間最終消費支出(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1401 民間最終消費支出(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1311 民間最終消費支出(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1411 民間最終消費支出(実質)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

名目値と実質値

県内総生産(支出側)及び各構成項目は、そのときどきの貨幣価値で計られる名目値と、貨幣価値の変化を除去した実質値の二つが推計されている。実質値は県内総生産(支出側)の系列から年々の物価の変動による影響を除去したものであるが、これを求めるのに、実質化の指数算式において前年を基準年とし、それらを毎年積み重ねて接続する方法である連鎖方式を採用している。

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1302 C1402 C1312 C1412 C1322 C1422 |

政府最終消費支出(名目)(平成17年基準) 政府最終消費支出(実質)(平成17年基準) 政府最終消費支出(名目)(平成23年基準) 政府最終消費支出(実質)(平成23年基準) 地方政府等最終消費支出(名目)(平成27年基準) 地方政府等最終消費支出(実質)(平成27年基準) |

|

|

定 義

地方政府等最終消費支出とは、(1)無料ないし経済的に意味のない価格で家計に提供することを目的に、一般政府(地方政府等)が市場生産者から購入する財貨・サービスと、(2)非市場生産者としての一般政府(地方政府等)による財貨・サービスの産出額のうち、(i)家計や法人企業への財貨・サービスの販売収入で賄われる部分や、(ii)一般政府(地方政府等)自身の総固定資本形成に充てられる部分を除いた価額から成る。

注意事項

1 平成27年基準では、「中央政府等の扱い変更」に伴い、中央政府等の地域事業所の最終消費は、事業所の所在する地域に帰属せず、域外の中央政府等で最終消費されるため、域外への「移出」として加算する。

2 以下の項目は収集中止。

C1302 政府最終消費支出(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1402 政府最終消費支出(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1312 政府最終消費支出(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1412 政府最終消費支出(実質)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

名目値と実質値については、C1321を参照のこと。

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1303 C130301 C130302 C1403 C140301 C140302 C1313 C131301 C131302 C1413 C141301 C141302 C1323 C132301 C132302 C1423 C142301 C142302 |

県内総資本形成(名目)(平成17年基準) 総固定資本形成(名目)(平成17年基準) 在庫品増加(名目)(平成17年基準) 県内総資本形成(実質)(平成17年基準) 総固定資本形成(実質)(平成17年基準) 在庫品増加(実質)(平成17年基準) 県内総資本形成(名目)(平成23年基準) 総固定資本形成(名目)(平成23年基準) 在庫変動(名目)(平成23年基準) 県内総資本形成(実質)(平成23年基準) 総固定資本形成(実質)(平成23年基準) 在庫変動(実質)(平成23年基準) 県内総資本形成(名目)(平成27年基準) 総固定資本形成(名目)(平成27年基準) 在庫変動(名目)(平成27年基準) 県内総資本形成(実質)(平成27年基準) 総固定資本形成(実質)(平成27年基準) 在庫変動(実質)(平成27年基準) |

|

|

定 義

県内総資本形成は、在庫変動と総固定資本形成からなり、総固定資本形成は、生産者による会計期間中の固定資産の取得から処分を控除したものに、非生産資産の価値を増大させるような支出を加えた価額を指す。

在庫変動は、会計期間中における在庫への繰入額から引出額を差し引き、さらに在庫品として保有中の財貨に対して当該会計期間内に生じた反復性のある損失額(通常予想される範囲の劣化、紛失等)を差し引いたフローの概念である。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1303 県内総資本形成(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C130301 総固定資本形成(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C130302 在庫品増加(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1403 県内総資本形成(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C140301 総固定資本形成(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C140302 在庫品増加(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1313 県内総資本形成(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C131301 総固定資本形成(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C131302 在庫品増加(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1413 県内総資本形成(実質)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C141301 総固定資本形成(実質)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C141302 在庫品増加(実質)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

名目値と実質値は、C1321を参照のこと。

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1304 C1404 C1314 C1324 |

財貨・サービスの移出入(名目)(平成17年基準) 財貨・サービスの移出入(実質)(平成17年基準) 財貨・サービスの移出入(純)(名目)(平成23年基準) 財貨・サービスの移出入(純)(名目)(平成27年基準) |

|

|

定 義

財貨サービスの移出入は、財貨、サービスの移出(入)及び居住者、非居住者の直接購入によって構成される。ここでは要素所得は除かれる。

注意事項

1 平成27年基準では、「中央政府等の扱い変更」に伴い、中央政府等の地域事業所の最終消費は、事業所の所在する地域に帰属せず、域外の中央政府等で最終消費されるため、域外への「移出」として加算する。

2 以下の項目は収集中止。

C1304 財貨・サービスの移出入(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1404 財貨・サービスの移出入(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1314 財貨・サービスの移出入(純)(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

名目値は、C1321を参照のこと。

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1305 C1405 C1315 C1417 C1325 C1425 |

統計上の不突合(名目)(平成17年基準) 統計上の不突合(実質)(平成17年基準) 統計上の不突合(名目)(平成23年基準) 財貨・サービスの移出入(純)・統計上の不突合・開差(実質)(平成23年基準) 統計上の不突合(名目)(平成27年基準) 財貨・サービスの移出入(純)・統計上の不突合・開差(実質)(平成27年基準) |

|

|

定 義

県内総生産のように、概念上一致すべきものであっても、支出系列と生産系列では推計上の接近方法が異なっているため、推計値に食い違いが生じることがある。この食い違いを統計上の不突合といい、勘定体系のバランスを図るために表章される。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1305 統計上の不突合(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1405 統計上の不突合(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1315 統計上の不突合(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1417 財貨・サービスの移出入(純)・統計上の不突合・開差(実質)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

財貨・サービスの移出入についてはC1324、名目値と実質値は、C1321を参照のこと。

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1306 C1406 C1316 C1416 C1326 C1424 |

県内総生産(支出側)(名目)(平成17年基準) 県内総生産(支出側)(実質)(平成17年基準) 県内総生産(支出側)(名目)(平成23年基準) 県内総生産(支出側)(実質)(平成23年基準) 県内総生産(支出側)(名目)(平成27年基準) 県内総生産(支出側)(実質)(平成27年基準) |

百万円 |

年度計 |

定 義

県内総生産(支出側)とは、県内生産物に対する支出の総額を市場価格によって評価したものである。その内容は以下のようになっているが、ここではこのうち*印を付した項目を収集対象としている。

1 民間最終消費支出*

(1) 家計最終消費支出

a.食料・非アルコール

b.アルコール飲料・たばこ

c.被服・履物

d.住居・電気・ガス・水道

e.家具・家庭用機器・家事サービス

f.保健・医療

g.交通

h.情報・通信

i.娯楽・スポーツ・文化

j.教育サービス

k.外食・宿泊サービス

l.保険・金融サービス

m. 個別ケア・社会保護・その他

(2) 対家計民間非営利団体最終消費支出

2 地方政府等最終消費支出*

3 県内総資本形成*

(1) 総固定資本形成*

a 民間

(a) 住宅

(b) 企業設備

b 公的

(a) 住宅

(b) 企業設備

(c) 一般政府(中央政府等・地方政府等)

(2) 在庫変動*

a 民間企業

b 公的(公的企業・一般政府)

4 財貨・サービスの移出入(純)・統計上の不突合

(1) 財貨・サービスの移出入(純)*

(2) 統計上の不突合

5 県内総生産(支出側)(1+2+3+4)*

(参考)域外からの要素所得(純) *

県民総所得(市場価格表示)*

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1306 県内総生産(支出側)(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1406 県内総生産(支出側)(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1316 県内総生産(支出側)(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

C1416 県内総生産(支出側)(実質)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

名目値と実質値はC1321を参照のこと。

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1307 C1407 C1317 C1327 |

県外からの所得(名目)(平成17年基準) 県外からの所得(実質)(平成17年基準) 県外からの所得(名目)(平成23年基準) 域外からの要素所得(名目)(平成27年基準) |

|

|

定 義

県民所得から県内純生産(要素費用表示)を差し引いて求められる。域外との所得の受払いには雇用者報酬、投資収益、財産所得が含まれる。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1307 県外からの所得(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1407 県外からの所得(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1317 県外からの所得(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

名目値は、C1321を参照のこと。

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C1308 C1408 C1318 C1328 |

県民総所得(名目)(平成17年基準) 県民総所得(実質)(平成17年基準) 県民総所得(名目)(平成23年基準) 県民総所得(名目)(平成27年基準) |

|

|

定 義

県民総所得は、県民概念(県民所得参照)に基づき、財貨・サービスの処分状況を示したものであり、県内総生産(支出側)に域外からの要素所得(純)を加えたものである。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C1308 県民総所得(名目)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1408 県民総所得(実質)(平成17年基準)《蓄積都道府県データ 2001~2014年》

C1318 県民総所得(名目)(平成23年基準)《蓄積都道府県データ 2006~2018年》

参考事項

名目値は、C1321を参照のこと。

調査名又は報告書名 県民経済計算

機 関 名 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2107 | 事業所数 |

|

|

定 義

事業所数とは、経済センサス‐基礎調査による民営、国及び地方公共団体の事業所数をいう。

同調査にいう事業所とは、経済活動が「物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われている個々の場所」をいい、一般には、工場、製作所、事務所、営業所、商店、飲食店、旅館、娯楽場、学校、病院、役所、駅、鉱業所、農家などと呼ばれ、一区画を占めて経済活動を行っている場所である。

ここでは総数のほか、日本標準産業分類(第13回改定)に基づいた、産業分類別の事業所数を収集対象としている。

産業大分類(第13回改定)

A 農業、林業 K 不動産業、物品賃貸業

B 漁業 L 学術研究、専門・技術サービス業

C 鉱業、採石業、砂利採取業 M 宿泊業、飲食サービス業

D 建設業 N 生活関連サービス業、娯楽業

E 製造業 O 教育、学習支援業

F 電気・ガス・熱供給・水道業 P 医療、福祉

G 情報通信業 Q 複合サービス事業

H 運輸業、郵便業 R サービス業(他に分類されないもの)

I 卸売業、小売業 * S 公務(他に分類されるものを除く)

J 金融業、保険業

「*」は、卸売業、小売業別にも収集している。

注意事項

1 調査日現在、国内に所在する全ての事業所(物の生産や販売、サービスの提供が従業者と設備を有して継続的に行われていること)を対象とした。

ただし、農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業及び外国公務に属する事業所は除外した。

2 事業所のとらえ方

原則的として、単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし、単一経営者が、異なる場所で事業を営んでいる場合は、それぞれ場所ごとに、また、1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は、経営者が異なるごとに1事業所とした。

事業所を「場所ごと」に、又は「経営ごと」に区切りにくい場合は、経営諸帳簿(売上台帳、賃金台帳など)が同一である範囲を1区画とし1事業所とした。

なお、事業所としての取扱いに関し、次に掲げるものについては、特例を設けた。

(1) 建設業

建設工事が行われている現場は事業所とせず、その現場を管理する事務所(個人経営などで事務所を持たない場合は、事業主の住居)に含めて1事業所とする。

(2) 運輸業

鉄道業において、1構内にいくつかの組織上の機関(保線区、機関区など)がある場合は、その機関ごとに1事業所とする。

ただし、駅、区などの機関で駅長、区長などの管理責任者が置かれていない場合は、その管理責任者のいる機関に含めて1事業所とする。

(3) 学 校

1構内に2つ以上の学校が併設されている場合は、学校の種類ごとに別の事業所とする。(この場合の学校とは、学校教育法の規定による学校とする。)

なお、教育以外の事業を営んでいる経営主体が、同じ場所に学校を経営している場合、その学校は、教育以外の事業所とは別の事業所とする。

(4) 国及び地方公共団体の機関

国、地方公共団体については、1構内であっても法令、条例により別個の機関として置かれている組織体は、それぞれ1事業所とする。

また、国、地方公共団体が行う公営企業、収益事業については、それぞれの機関ごとに1事業所とする。

3 平成21年数値については日本標準産業分類(第12回改定)、平成26年数値は日本標準産業分類(第13回改定)に基づいている。

4 平成26年数値については、平成26年4月1日現在東日本大震災に関して、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が設定した帰還困難区域又は居住制限区域を含む調査区を除く。

参考事項

産業分類別の具体的な項目符号は、基礎データ項目一覧を参照のこと。

調査名又は報告書名 経済センサス‐基礎調査

機 関 名 総務省統計局事業所情報管理課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2108 | 事業所数(民営) |

|

|

定 義

事業所数(民営)とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。

ここでは、以下に示す従業者規模別、経営組織別及び産業分類別の事業所数を収集対象としている。

(1)従業者規模別

従業者1~4人 従業者 30~49人 従業者 300人以上*

〃 5~9人 〃 50~99人

〃 10~29人 〃 100~299人*

「*」は都道府県データのみ収集

(2) 経営組織別

個人事業所 法人事業所 会社事業所 会社以外の法人

(3)産業分類別

産業分類別についてはC2107を参照のこと。

注意事項

1 従業者規模別の区分は、当該調査の表章区分から一部編集している。

2 平成23年度数値については、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。

3 平成26年数値については、平成26年4月1日現在東日本大震災に関して、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が設定した帰還困難区域又は居住制限区域を含む調査区を除く。

4 令和3年数値については、平成28年経済センサス‐活動調査では活用されていなかった「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査では捉えていない外観からの確認では把握が困難な事業所を加えた調査名簿を基に調査が行われており、従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えているため、単純に比較ができない。 集計結果の時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

調査名又は報告書名 経済センサス‐活動調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C210831 ~ C210852 |

事業所数(民営)(農林漁業) ~ 事業所数(民営)(サービス業(他に分類されないもの)) |

|

|

定 義

ここでは、日本標準産業分類に基づいた、産業分類別の民営の事業所数を収集している。

注意事項

1 平成21年数値については日本標準産業分類(第12回改定)、平成26年以降の数値は日本標準産業分類(第13回改定)に基づいている。

2 平成23年度数値については、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。

3 C210831は格付不能を含むが、C210832、C210833については含まない。

4 C210842、C210843については、産業中分類の卸売業及び小売業をそれぞれ合計したもの。格付不能も含んでいる。

5 平成26年数値については、不詳は含まない。また、平成26年4月1日現在東日本大震災に関して、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が設定した帰還困難区域又は居住制限区域を含む調査区を除く。

6 令和3年数値については、平成28年経済センサス‐活動調査では活用されていなかった「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査では捉えていない外観からの確認では把握が困難な事業所を加えた調査名簿を基に調査が行われており、従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えているため、単純に比較ができない。 集計結果の時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

参考事項

産業分類についてはC2107を、事業所数(民営)についてはC2108を、具体的な項目符号は、基礎データ項目一覧をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 経済センサス‐活動調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2109 |

事業所数 |

事業所 |

|

定 義

事業所数(国・地方公共団体)とは、次に示す国及び地方公共団体の事業所数をいう。

ここでは、国及び地方公共団体の事業所総数と国、都道府県、市区町村各々の事業所数を収集対象としている。

- 国

国の事業所(機関)をいう。

国の機関のうち、国会、裁判所、中央官庁及びその地方支分部局など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う事業所をいう。 - 地方公共団体

(1) 都道府県

都道府県の事業所(機関)をいう。

例えば、都道府県庁、教育委員会、公安委員会(警察署)など本来の立法事務及び地方行政事務を行う事業所をいう。

(2) 市町村

市町村の事業所(機関)をいう。

例えば、市区役所、町村役場、地方公共団体の組合(消防組合・消防署)など本来の立法事務及び地方行政事務を行う事業所をいう。

(3) その他

特別地方公共団体(地方公共団体の組合、財産区など)の事業所(機関)をいう。

なお、東京都の特別区は、市町村に含まれている。

参考事項

調査日については、C2107を参照のこと。

注意事項

1 平成21年数値については日本標準産業分類(第12回改定)、平成26年以降の数値は日本標準産業分類(第13回改定)に基づいている。

2 平成26年数値については、平成26年4月1日現在東日本大震災に関して、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が設定した帰還困難区域又は居住制限区域を含む調査区を除く。

調査名又は報告書名 経済センサス‐基礎調査

機 関 名 総務省統計局事業所情報管理課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2208 C2209 |

従業者数(民営) 従業者数(国・地方公共団体等) |

|

|

定 義

従業者数(民営)とは、民営事業所における従業者数を、従業者数(国・地方公共団体)とは、国及び地方公共団体の事業所における従業者数をいう。

ただし、給与が支給されていない休職者及び長期欠勤者は含まれない。

従業者数(民営)では、以下に示す従業者規模別、経営組織別及び産業分類別の従業者数も収集対象としている。

従業者数(国・地方公共団体)では、国及び地方公共団体の事業所従業者総数と、国、都道府県、市区町村各々の事業所従業者数を収集対象としている。

(1) 従業者規模別

従業者1~4人 従業者 30 ~ 49 人 従業者300 人以上*

〃 5~9人 〃 50 ~ 99 人

〃 10~29人 〃 100 ~299 人*

「*」は都道府県データのみ収集

(2) 経営組織別

個人事業所 法人事業所 会社事業所 会社以外の法人

(3) 産業分類別

産業分類別については、C2107を参照のこと。

注意事項

1 経済センサス‐基礎調査から収集している従業者規模別の区分は、当該調査の表章区分から一部編集している。

2 平成23年度数値については、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。

3 平成26年数値については、平成26年4月1日現在東日本大震災に関して、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が設定した帰還困難区域又は居住制限区域を含む調査区を除く。

4 以下の項目は収集中止。

C2209 従業者数(国・地方公共団体等)《蓄積都道府県データ 2009~2014年、蓄積市区町村データ 2009~2014年》

5 令和3年数値については、平成28年経済センサス‐活動調査では活用されていなかった「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査では捉えていない外観からの確認では把握が困難な事業所を加えた調査名簿を基に調査が行われており、従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えているため、単純に比較ができない。 集計結果の時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

参考事項

民営の範囲はC2108を、国、地方公共団体の範囲はC2109を、具体的な項目符号は、基礎データ項目一覧をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 経済センサス‐活動調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C220831 ~ C220852 |

従業者数(民営)(農林漁業) ~ 従業者数(民営)(サービス業(他に分類されないもの)) |

|

|

定 義

ここでは、日本標準産業分類に基づいた、産業分類別の民営の事業所の従業者数を収集している。

注意事項

1 平成21年数値については日本標準産業分類(第12回改定)、平成26年数値は日本標準産業分類(第13回改定)に基づいている。

2 平成23年度数値については、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。

3 C220831は格付不能を含むが、C220832、C220833については含まない。

4 C220842、C220843については、産業中分類の卸売業及び小売業をそれぞれ合計したもの。格付不能も含んでいる。

5 平成26年数値については、不詳は含まない。また、平成26年4月1日現在東日本大震災に関して、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、原子力災害対策本部長が設定した帰還困難区域又は居住制限区域を含む調査区を除く。

6 令和3年数値については、平成28年経済センサス‐活動調査では活用されていなかった「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査では捉えていない外観からの確認では把握が困難な事業所を加えた調査名簿を基に調査が行われており、従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えているため、単純に比較ができない。 集計結果の時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

参考事項

従業者数(民営)についてはC2208を、産業分類別についてはC2107を、具体的な項目符号は、基礎データ項目一覧をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 経済センサス‐活動調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3101 | 農業産出額 |

百万円 |

暦年計 |

定 義

農業産出額とは、当該年(1月1日~12月31日)における品目別生産数量に品目別農家庭先販売価格を乗じて求めたものの合計額をいう。

なお、農業産出額は、耕種及び畜産等の農業生産によって得られた農産物と、農家が自家栽培の原材料を使用して製造、加工を行って得られた加工農産物とを区分して次の方法により推計されている。

(算出1)都道府県別農業産出額

都道府県別農業産出額は、次式のとおり、品目ごとにaにより把握した生産量に、bにより把握した価格を乗じて推計し、それらを合計して求めている。

品目別産出額= 品目別生産量× 品目別農家庭先販売価格

(算出2)加工農産物

加工農産物については、加工によって新たに付加された価値(加工農産物の製品としての産出額からその原料となった農産物の産出額を控除したもの)のみを産出額に計上するため、次式により算出した。

加工農産物の産出額=(加工農産物の製品生産量×加工農産物製品価格)-(加工農産物の原料数量×加工農産物の原料価格)

a 生産量

農産物及び加工農産物の生産量は、作物統計調査、畜産物流通調査等の生産量統計を基礎資料としているが、生産量統計のない農産物で地域的に重要な農産物の数量及び中間生産物の移出入量については、地方公共団体、卸売会社、農業団体等への情報収集により推定した。

b 価格

地方公共団体や農業協同組合への情報収集を基本とし、各種業務情報や統計情報も利用して推定した農家庭先販売価格(農業経営体が出荷した時点の消費税を含む価格)であり、価格情報に諸経費(市場手数料、集出荷団体経費等)が含まれている場合には控除した。

注意事項

農業産出額は、都道府県別の品目ごとの生産量に、品目ごとの農家庭先販売価格(消費税を含む。)を乗じて求めたものであり、全国推計における農業総産出額と同様の概念であるが、全国推計とは次のような違いがあるため、都道府県別推計の合計値と全国推計の農業総産出額とでは、必ずしも一致しない。

(ア) 都道府県別推計では、他の都道府県に販売された中間生産物(最終生産物となる農産物の生産のために再び投入される農産物をいい、種子や子豚等が該当する。)を農業産出額に計上するが、全国推計では中間生産物の一切を農業総産出額に計上しない。

なお、都道府県別推計における中間生産物の移出入は次のとおり取り扱う。

a 自都道府県で生産され、農業に再投入した中間生産物は、自都道府県の農業産出額から控除する。

b 他都道府県に販売した中間生産物は、自都道府県の農業産出額に計上する。

c 他都道府県から購入した中間生産物は、自都道府県の農業産出額から控除しない。

(イ) 牛馬について、都道府県別推計では、成長過程(子牛、育成牛等)の流通段階ごとの育成差益を農業産出額に計上するが、全国推計では最終生産物(と畜された牛馬)のみを計上する。

調査名又は報告書名 生産農業所得統計

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3102 C310201 C310202 |

農家数 農家数(販売農家) 農家数(自給的農家) |

戸 |

センサス |

定 義

農家数とは、調査日現在の経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10アール未満であっても、調査期日前1年間における農産物販売金額が15万円以上あった世帯の数をいう。

また、販売農家とは、経営耕地面積30アール以上又は農産物販売金額50万円以上の農家をいい、自給的農家とは、経営耕地面積30アール未満かつ農産物販売金額50万円未満の農家をいう。

なお、農業を営むとは、営利又は自家消費のため耕種、養畜、養蚕、又は自家生産の農産物を原料とする加工を行うことをいう。

注意事項

1 農林業センサスは、5年ごとに実施している。

2 2000年世界農林業センサスまでは、農林業センサスは10年ごと、農業センサスはその中間年に当たる5年ごとに実施され、当該年はその結果を用い、それ以外の年は2004年まで農業構造動態調査報告の結果を用いている。

3 農家の経営耕地面積の下限は、1950年世界農業センサスから1985年農業センサスまでの間は、東日本10アール以上、西日本5アール以上としていたが、1990年世界農林業センサスから全国を統一して10アール以上とした。

4 農産物販売金額一定以上とは、昭和44~48年度は5万円以上、昭和49~53年度は7万円以上、昭和54~64年度は10万円以上、平成2年度以降は15万円以上とした。

5 2015年農林業センサスにおいては、東京電力福島第1原子力発電所の事故による避難指示区域(平成26年4月1日時点の避難指示区域であり、福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の一部地域である。)内については、調査を実施できなかったため、本調査結果には含まれていない(2010年調査時点で5,542農林業経営体が所在)。

調査名又は報告書名 農林業センサス

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C310511 | 基幹的農業従事者数(個人経営体) |

|

|

定 義

基幹的農業従事者とは、15歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者である。

調査名又は報告書名 農林業センサス

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3107 C310701 C310702 |

耕地面積 耕地面積(田) 耕地面積(畑) |

ha |

7月15日 |

定 義

耕地とは、農作物の栽培を目的とする土地をいい、けい畔を含む。

なお、「栽培」とは、生産物を得ることを目的として作物を肥培管理することである。

本体系では耕地の総面積のほかに下記地目別の耕地面積を収集対象としている。

田……たん水設備(けい畔等)と、これに所要の用水を供給しうる設備(用水源、用水路等)を有する耕地をいう。

畑……田以外の耕地をいう。これには通常、畑と呼ばれている普通畑のほか、樹園地及び牧草地を含む。

注意事項

1 平成13年までの調査期日は8月1日。

2 平成23年度及び平成24年度に実施した調査では、東日本大震災の影響により、対地標本実測調査が困難な区域について、職員による巡回・見積り及び関係機関からの情報・資料収集、空中写真等の利用によって把握している。

3 平成23年度以降に実施した調査では、福島県のうち原子力災害対策特別措置法(平成11年法律156号)により立入りが制限されている区域については、対地標本実測調査及び職員又は統計調査員による巡回・見積りの実施が困難なことから、当該区域における平成23年の耕地面積調査結果を基に、関係機関からの情報収集によって把握した面積を計上している。

4 以下の項目は収集中止。

C310703 耕地面積(普通畑)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C310704 耕地面積(樹園地)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C310705 耕地面積(牧草地)《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

調査名又は報告書名 耕地及び作付面積統計

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

|

C3108 |

農地の転用面積 |

ha |

暦年計 |

定 義

農地の転用とは、農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外(農地にする場合を除く。)にすることをいう。ここでいう農地の転用面積は、許可、届出、協議、許可・届出以外による転用面積の合計をさす。

注意事項

東日本大震災の影響により、平成22年の宮城県及び平成23年の岩手県の一部の市町(陸前高田市、大槌町)については、集計から除外している。

参考事項

農地等の転用(農地法による権利移動)

農地の権利移動等の調査である「農地の権利移動・借賃等調査」では、次の3つに分けて把握している。

(ア) 農地法第4条、第5条の許可によるもの(原則として「市街化区域外」)

(イ) 農地法第4条、第5条の届出によるもの(「市街化区域内」)

(ウ) 農地法第4条、第5条の協議によるもの

(エ) 農地法第4条、第5条の許可、届出、協議以外のもの(「市街化区域内」、「市街化区域外」に区分)

1 農地等転用における法第4条及び第5条該当の知事許可及び指定市町村許可

法第5条は権利の設定、移転を伴うものである。第4条は農地だけを対象としているのに対し、第5条は採草放牧地をも対象としているので、第5条の許可実績には採草放牧地が含まれる。

2 平成21年の農地法改正により、国又は都道府県が病院、学校等の公共施設へ転用する場合、許可不要から協議制に変更された。

3 農地転用における法第4条、第5条該当以外

法第4条及び第5条では、いくつかの許可除外を設けており、これは、その適用除外等を別途、行政庁の協力を得て農業委員会が把握したものである。

調査名又は報告書名 農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査)

機 関 名 農林水産省経営局農地政策課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

|

C3114 |

林道延長 |

km |

3月31日 |

定 義

ここでいう林道延長とは、毎年3月31日現在における国有林及び民有林の既設自動車道の延長をさす。

林道の種類には、自動車道、軽車道及び単線軌道があるが、ここでは、このうちの自動車道を収集対象としている。

注意事項

平成16年度以前のデータは、毎年3月31日現在における国有林及び8月1日現在における民有林の既設自動車道の延長である。

調査名又は報告書名 森林・林業統計要覧

機 関 名 林野庁林政部企画課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C31201 C312001 C312003 |

海面漁業・養殖業産出額 海面漁業産出額 海面養殖業産出額(種苗養殖を除く) |

|

|

定 義

ここでいう海面漁業・養殖業産出額とは、海面漁業生産統計調査結果から得られる都道府県別の魚種別生産量に水産庁「産地水産物流通調査」、主要産地の市場、関係団体等から得られる都道府県別の魚種別産地卸売価格を乗じて推計したものをいう。

(1)海面漁業とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において水産動植物を採捕する事業をいう。

(2)海面養殖業とは、海面又は陸上に設けられた施設において、海水を使用して水産動植物を集約的に育成し、収獲する事業をいう。

調査名又は報告書名 漁業・養殖業生産統計(漁業産出額)

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3121 C312101 C312102 |

漁獲量 海面漁業漁獲量 内水面漁業漁獲量 |

|

|

定 義

ここでいう漁獲量とは、漁業・養殖業生産統計にいう「海面漁業漁獲調査」、「内水面漁業漁獲統計調査」及び「3湖沼漁業生産統計調査」の各漁獲量の合計をさす。

(1)海面漁業漁獲統計調査

海面漁業とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において水産動植物を採捕する事業(くじら及びいるか以外の海獣を猟獲する事業を除く)をいう。

この場合の漁獲量は、漁ろう作業により得られた水産動植物の採捕時の原形重量をいい、乗組員の船内食用、自家用(食用又は贈答用)、自家加工用、販売活餌等を含む。ただし、次のものは除外した。

(ア) 操業中に丸のまま海中に投棄したもの。

(イ) 沈没により滅失したもの。

(ウ) 自家用の漁業用餌料(たい釣のためのえび類、敷網等のためのあみ類等)として採捕したもの

(エ) 自家用の養殖用種苗として採捕したもの

(オ) 自家用肥料に供するために採捕したもの(主として海藻類、かしぱん、ひとで類等)

なお、船内で加工された塩蔵品、冷凍品、缶詰等はその漁獲物を採捕時の原形重量に換算した。

(カ) 官公庁、学校、試験研究機関等による水産動植物の採捕

調査、訓練、試験研究等を目的として、官公庁、学校、試験研究機関等が行う水産動植物の採捕の事業のうち、生産物の販売を伴わないもの。

(2)内水面漁業漁獲統計調査及び3湖沼漁業生産統計調査

内水面漁業とは、公共の用に供する水面のうち内水面において、水産動植物を採捕する事業をいう。

この場合の漁獲量は、利潤又は生活の資を得るために生産物の販売を目的として内水面漁業により採捕された水産動植物の採捕時の原形重量をいい、自家消費を含むが、投棄した数量及び農家等が肥料用に採捕した藻類等の数量は販売しない限り除外した。

注意事項

1 内水面漁業漁獲統計調査の調査対象河川及び湖沼については、年次により調査対象となる河川及び湖沼の数が異なっている。なお、平成18年から内水面漁業の調査範囲を販売を目的として漁獲されたもののみとし、遊漁者(レクリエーションを主な目的として水産動植物を採捕するもの)による採捕量は含めていない。

2 平成23年の海面漁業・養殖業の生産量については、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県においてデータを消失した調査対象があり、消失したデータは含まない数値である。

調査名又は報告書 漁業・養殖業生産統計(海面漁業生産統計調査)

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3122 C312201 C312202 |

養殖収獲量 海面養殖業収獲量 内水面養殖業収獲量 |

|

|

定 義

ここでいう養殖収獲量とは、漁業・養殖業生産統計年報にいう「海面養殖業収獲統計調査」、「内水面養殖業収獲統計調査」及び「3湖沼漁業生産統計調査」における各収獲量の合計である。

(1) 海面養殖業収獲統計調査

海面養殖業とは、海面又は陸上に設けられた施設において、海水を使用して水産動植物を集約的に育成し、収獲する事業をいう。この場合の養殖収獲量は、養殖により収獲した量(種苗養殖による収獲を除く)である。なお、海面養殖業には、海面において、魚類を除く水産動植物の採苗を行う事業を含み、次のものは除外した。

(ア)蓄養

価格維持又は収獲時若しくは購入時と販売時の価格差による収益をあげることを目的として、水産動物をいけす等に収容し、育成は行わず一定期間生存させておく行為。

(イ)増殖事業

天然における水産動植物の繁殖、資源の増大を目的として、水産動植物の種苗採取、ふ化放流等を行う事業。

(ウ) 釣堀

水産動物をいけす等に収容し、利用者から料金を徴収して釣等を行わせるサービス業。ただし、釣堀を営むために業者自らが水産動物類の養殖を行っている場合は、釣堀に供するまでの段階を養殖業として扱う。

(エ)官公庁、学校、試験研究機関等による水産動植物の採捕

調査、訓練、試験研究等を目的として、官公庁、学校、試験研究機関等が行う水産動植物の採補の事業のうち、生産物の販売を伴わないもの。

(2) 内水面養殖業収獲統計調査及び3湖沼漁業生産統計調査

内水面養殖業とは、一定区画の内水面又は陸上において、淡水を使用して水産動植物(種苗を含む。)を集約的に育成し、収獲する事業をいう。

この場合の収獲量は、内水面養殖業により食用を目的に収獲した数量をいい、自家用(食用)を含む。また、養殖収獲量は、収獲時の原形重量により計上し、種苗販売量は含めない。ただし、(1)の(ア)から(エ)までに掲げるもの及び「水田養魚、観賞魚、内水面においてかん水(海水等の塩分を含んだ水をいう。)を用いる養殖業」は除く。

調査名又は報告書 漁業・養殖業生産統計査(海面漁業生産統計調査)

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3125 | 漁業就業者数 |

|

|

定 義

ここでいう漁業就業者数とは、漁業センサス海面漁業調査にいう「漁業就業者数」であり、これは漁業世帯の世帯員のうち、調査期日現在満15歳以上で、調査期日前1年間に自営漁業又は雇われて漁業の海上作業に30日以上従事した者をいう。

注意事項

漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査の3つの調査で構成される。

調査名又は報告書名 漁業センサス

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C312601 C312602 |

6次産業農業生産関連事業体数(農産加工) 6次産業農業生産関連事業体数(農産物直売所) |

|

|

定 義

「農業生産関連事業」とは、農業経営体又は農業協同組合等による次の5事業をいう。 ここでは、これらの事業のうち「農産加工」及び「農産物直売所」を収集対象としている。

(1)農産加工

農業経営体又は農業協同組合等が販売を目的として、自ら又は構成員(組合員)が生産した農産物をその使用割合の多寡にかかわらず用いて加工(非食品の製造も含む。)することをいう。

(2)農産物直売所

農業経営体又は農業協同組合等が自ら又は構成員(組合員)が生産した農産物又は農産加工品を定期的に不特定の消費者に直接対面販売をするために開設した場所又は施設及び農業経営体から委託を受けた農産物又は農産加工品を販売するため開設した場所又は施設をいう。なお、果実等の季節性が高い農産物を販売するため、期間を限定して開設されたものを含み、無人販売所、移動販売及びインターネットのみによる販売は除く。

(3)観光農園

農業経営体が観光客等の第三者に、ほ場において自ら生産した 農産物の収穫等の農作業の一部を体験させ、又はほ場を鑑賞させて料金を得る事業をいう。

(4)農家民宿

農業経営体が旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業 の許可を得て、観光客等の第三者を宿泊させ、自ら生産した農産 物や地域の食材をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を 提供して料金を得る事業をいう。

(5)農家レストラン

農業経営体又は農業協同組合等が食品衛生法(昭和22年法律第 233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得て、不特定 の者に自ら又は構成員(組合員)が生産した農産物や地域の食材 をその使用割合の多寡にかかわらず用いた料理を提供して料金を 得る事業をいう。

注意事項

1 事業体数は、1の位を四捨五入した数値である。

2 東日本大震災の影響により、平成22年度は、青森県、岩手県、宮城県及び福島県の一部地域、平成23年度は、青森県、岩手県、宮城県及び福島県の一部地域(漁業生産関連事業は岩手県、宮城県及び福島県については全域)、平成24年度は、東京電力福島第1原子力発電所事故に伴い設定された平成25年4月1日時点の警戒区域及び避難指示区域であり、福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに田村市、南相馬市、川俣町及び川内村の一部地域を調査範囲から除外した。

調査名又は報告書 6次産業化総合調査

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C312701 C312702 |

6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産加工) 6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産物直売所) |

|

|

定 義

ここでいう農産業年間販売金額とは、農業生産関連事業における年間販売金額をいう。ここでは、「農産加工」及び「農産物直売所」を営む事業体の1年間(4月1日~翌年3月31日)の事業による販売(売上)金額を収集している。

ただし、この期間での回答が困難な場合は、回答可能な直近1年間(暦年や決算期間)としている。

注意事項

1 統計数値については、単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

2 平成22年度及び23年度調査結果については、東日本大震災の影響により、青森県、岩手県、宮城県及び福島県の一部地域(漁業生産関連事業は岩手県、宮城県及び福島県については全域)、平成24年度調査では、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された警戒区域及び避難指示区域(計画的避難区域、帰還困難地域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域をいう。)(平成25年4月1日時点)については、調査範囲から除外している。

参考事項

農業生産関連事業、農産加工及び農産物直売所については、C312601、C312602を参照のこと。

調査名又は報告書 6次産業化総合調査

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3301 |

着工建築物数 |

棟 |

年度計 |

定 義

ここでいう着工建築物数とは、建築着工統計調査にいう建築物の棟数をさす。これは、調査期間中における着工建築物の棟の総数をいう。

また、建築物とは、建築基準法第15条第1項の規定によって、建築主から、都道府県知事に対して建築の工事の届出があったものをいう。

参考事項

参照法令

建築基準法(昭和25年法律第201号)(抄)

(用語の定義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

(以下省略)

(届出及び統計)

第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等(大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

(以下省略)

調査名又は報告書名 建築着工統計調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

|

C3302 |

着工建築物床面積 |

㎡ |

年度計 |

定 義

着工建築物床面積とは、調査期間中における着工建築物の床面積の合計をいう。

ここでいう着工建築物床面積とは、建築基準法施行令第2条第1項第3号にいうものをさす。

参考事項

1 着工建築物の定義は、C3301を参照のこと。

2 参照法令

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)(抄)

(面積、高さ等の算定方法)

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。

(中略)

三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

(以下省略)

調査名又は報告書名 建築着工統計調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

|

C3303 |

着工建築物工事費予定額 |

万円 |

年度計 |

定 義

着工建築物工事費予定額とは、調査期間中における着工建築物の工事費予定額をいう。

ここでいう着工建築物工事費予定額とは、建築工事に要する予定額であって主体工事費及び建築設備の工事費を合算したものである。

参考事項

着工建築物の定義は、C3301を参照のこと。

調査名又は報告書名 建築着工統計調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3304 | 元請完成工事高 |

|

|

定 義

元請工事とは、発注者(施主)から直接請け負った建設工事をいい、民間等で自社のために行った自家工事を含む。

建設工事とは、建設業法第2条第1項に規定するものをいう。

完成工事高とは、決算期内に工事が完成し、その引渡しが完了したものについての最終請負高(請負高の全部又は一部が確定しないものについては、見積計上による請負高)及び未完成工事を工事進行基準により収益に計上する場合における決算期中出来高相当額である。

ここでいう元請完成工事高とは、建設工事施工統計調査の「新設工事」と「維持・修繕工事」を合計したものであり、業者所在都道府県別の元請完成工事高を収集対象としている。

注意事項

1 建設業者所在都道府県別の結果は、当該事業所の所在する都道府県に区分したものであり、当該都道府県以外において施工した工事額も含んでいる。

2 以下の項目は収集中止。

C330401 元請完成工事高(土木) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330402 元請完成工事高(建築) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330403 元請完成工事高(機械) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330410 元請完成工事高(民間) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330411 元請完成工事高(民間)(土木) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330412 元請完成工事高(民間)(建築) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330413 元請完成工事高(民間)(機械) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330420 元請完成工事高(公共) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330421 元請完成工事高(公共)(土木) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330422 元請完成工事高(公共)(建築) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330423 元請完成工事高(公共)(機械) 《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項

1 工事の種類は次のとおりである。

土木工事とは、いわゆる土木工事(道路工事、河川工事等)、農業土木工事(農道工事、土地改良工事等)のほか、送電線、配電線、地中電線路、電車線、アンテナ、電線支持物、鉄塔、信号装置、下水道、屋外のガス・水道等の送配管、石油タンク、ガスタンク、鋼製工業薬品タンク、浮ドック、交通標識、造園、解体、サイロ等の工事が含まれる。

また、土木施設の附属物の工事も含まれる。

建築工事には、その一部である鉄骨、鉄筋、防水、塗装、木製間仕切壁等の工事及び建築工事に附帯する整地、門塀等の工事が含まれる。

また建築設備工事とは、建築物に関する冷暖房、換気、給排水、電気、ガス、消火、汚水処理場等の設備工事及び昇降機、煙突等の工事をいう。

機械装置等工事とは、工場等における動力設備、配管、機械基礎、築炉、機械器具設置等の工事及び変電設備、屋外の電信電話設備、電光文字設備、ネオン装置、ガス導管、坑井設備、遊園地の遊戯設備、鋼索道及び架空索道設備等の工事をいう。(建築設備を除く。)

2 参照法令

建設業法(昭和24年法律第100号)(抄)

(定義)

第2条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。(C3306参照。)

調査名又は報告書名 建設工事施工統計調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3305 C330501 C330502 C330503 |

下請完成工事高 下請完成工事高(土木) 下請完成工事高(建築) 下請完成工事高(機械) |

|

|

定 義

下請工事とは、元請工事以外の、他の建設業者(元請業者や下請業者)から下請として請け負った建設工事をいい、1次又は2次等の下請工事を含む。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C330501 下請完成工事高(土木)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330502 下請完成工事高(建築)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

C330503 下請完成工事高(機械)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項

完成工事高及び土木工事、建築工事、機械装置等工事の定義は、C3304を参照のこと。

調査名又は報告書名 建設工事施工統計調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3306 | 建設業者数 |

|

|

定 義

ここでいう建設業者数とは、建設工事施工統計調査にいう「建設業者」であり、これは、建設業法上の建設業の許可業者(複数の許可を有する業者であっても、1業者として扱っている)をいう。

調査名又は報告書名 建設工事施工統計調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3307 C3308 |

受注工事請負契約件数(公共) 受注工事請負契約額(公共) |

件 |

年度計 |

定 義

ここでいう「受注工事請負契約件数」「受注工事請負契約額」とは、建設工事受注動態統計調査における公共機関から受注工事の「工事件数」「請負契約額」をいい、「公共機関からの受注工事」は1件500万円以上の工事を対象にしている。

調査名又は報告書名 建設工事受注動態統計調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

|

C3401 |

製造品出荷額等 |

百万円 |

暦年計 |

定 義

製造品出荷額等とは、調査期間1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含んだ額である。

① 製造品の出荷額とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、調査期間1年間にその事業所から出荷した場合の工場出荷額をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。ただし、仕入れて又は受け入れてそのまま販売するもの(転売品)は含まない。

(ア)同一企業に属する他の事業所ヘ引き渡したもの

(イ)自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

(ウ)委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、調査期間中に返品されたものを除く)

② 加工賃収入額とは、調査期間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。

③ その他収入額とは、上記①、②及びくず廃物の出荷額以外で例えば、「転売収入」、「冷蔵保管料」及び「自家発電の余剰電力の販売収入」等の収入額をいう。

なお、ここでは従業者4人以上の事業所を対象としている。

注意事項

1 平成22年度以前、平成24~26年度及び平成28~令和元年度数値については工業統計による。平成23年度、27年度の数値については、経済センサス‐活動調査結果から収集している。

2 平成24年工業統計については、東日本大震災による原発災害により指定された原発避難区域を調査の範囲から除外した。平成25年工業統計については東日本大震災による原発避難指示区域のうち避難指示解除準備区域を調査の範囲に含める変更を行った。

3 令和2年度以降の数値については、経済センサス‐活動調査実施年は経済センサス‐活動調査結果から、それ以外の年は経済構造実態調査結果から収集しており、それぞれ調査対象等が異なることから、時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

4 令和3年経済センサス‐活動調査では、調査対象事業所は「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査ではとらえていない外観からの確認では把握が困難な事業所を捉えており、単純に比較ができない。時系列比較を行う際は、十分な留意が必要である。

調査名又は報告書名 経済構造実態調査、経済センサス‐活動調査

機 関 名 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室、総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

|

C3402 |

製造業付加価値額 |

百万円 |

暦年計 |

定 義

製造業付加価値額(粗付加価値額)は、下記算式により算出している。

・従業者30人以上

付加価値額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)-(推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税(*1)+ 推計消費税額(*2))-原材料 使用額等-減価償却額

・従業者29人以下

粗付加価値額=製造品出荷額等-(推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税(*1)+ 推計消費税額(*2))-原材料使用額等

*1:平成29年調査より「酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税の合計額」の調査を廃止したため、「推計酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税」は、出荷数量等から推計したものである。

*2:推計消費税額は平成13年調査より消費税額の調査を廃止したため推計したものであり、推計消費税額の算出に当たっては、直接輸出分、原材料、設備投資を控除している。

なお、ここでは従業者4人以上の事業所を対象としている。

注意事項

1 従業者29人以下の事業所については付加価値額に代わって粗付加価値額で算出して集計している。

2 平成22年度以前、平成24~26年度及び平成28~令和元年度数値については工業統計による。平成23年度、27年度の数値については、経済センサス‐活動調査結果から収集している。

3 平成24年工業統計については、東日本大震災による原発災害により指定された原発避難区域を調査の範囲から除外した。平成25年工業統計については東日本大震災による原発避難指示区域のうち避難指示解除準備区域を調査の範囲に含める変更を行った。

4 令和2年度以降の数値については、経済センサス‐活動調査実施年は経済センサス‐活動調査結果から、それ以外の年は経済構造実態調査結果から収集しており、それぞれ調査対象等が異なることから、時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

5 令和3年経済センサス‐活動調査では、調査対象事業所は「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査ではとらえていない外観からの確認では把握が困難な事業所を捉えており、単純に比較ができない。時系列比較を行う際は、十分な留意が必要である。

調査名又は報告書名 経済構造実態調査、経済センサス‐活動調査

機 関 名 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室、総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3403 | 製造業事業所数 |

|

|

定 義

ここでいう製造業事業所数とは、経済センサス‐活動調査及び経済構造実態調査にいう製造業事業所数をさす。

事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。

注意事項

1 平成22年度以前、平成24~26年度及び平成28~令和元年度数値については工業統計による。平成23年度、27年度の数値については、経済センサス‐活動調査結果から収集している。

2 平成24年工業統計については、東日本大震災による原発災害により指定された原発避難区域を調査の範囲から除外した。平成25年工業統計については、東日本大震災による原発避難指示区域のうち避難指示解除準備区域を調査の範囲に含める変更を行った。

3 平成24年及び28年経済センサス‐活動調査については、東日本大震災の影響により、一部の地域を除いている。

4 令和2年度以降の数値については、経済センサス‐活動調査実施年は経済センサス‐活動調査結果から、それ以外の年は経済構造実態調査結果から収集しており、それぞれ調査対象等が異なることから、時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

調査名又は報告書名 経済構造実態調査、経済センサス‐活動調査

機 関 名 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室、総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3404 | 製造業従業者数 |

|

|

定 義

ここでいう製造業従業者数とは、経済センサス‐活動調査及び経済経済構造実態調査にいう製造業従業者数をさす。

従業者とは、以下のとおりである。

従業者数 =当該事業所に所属する従業者数-個人業主及び個人業主の家族で無休の人-臨時雇用者(有期雇用者(1か月未満、日々雇用))-別経営の事業所へ出向又は派遣している人(送出者)+別経営の事業所からきて働いている人(出向・派遣受入者)

注意事項

1 平成22年度以前、平成24~26年度及び平成28~令和元年度数値については工業統計による。平成23年度、27年度の数値については、経済センサス‐活動調査結果から収集している。

2 平成24年工業統計については、東日本大震災による原発災害により指定された原発避難区域を調査の範囲から除外した。平成25年工業統計については東日本大震災による原発避難指示区域のうち避難指示解除準備区域を調査の範囲に含める変更を行った。

3 令和2年度以降の数値については、経済センサス‐活動調査実施年は経済センサス‐活動調査結果から、それ以外の年は経済構造実態調査結果から収集しており、それぞれ調査対象等が異なることから、時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

4 令和3年経済センサス‐活動調査では、調査対象事業所は「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査ではとらえていない外観からの確認では把握が困難な事業所を捉えており、単純に比較ができない。時系列比較を行う際は、十分な留意が必要である。

調査名又は報告書名 経済構造実態調査、経済センサス‐活動調査

機 関 名 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室、総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

|

C3405 |

製造業事業所敷地面積 |

千㎡ |

調査日 |

定 義

製造業事業所敷地面積とは、経済センサス‐活動調査及び経済構造実態調査にいう「事業所敷地面積」をさす。

事業所敷地面積は、調査日現在において、事業所が使用(賃借を含む)している敷地の全面積をいう。ただし、鉱区、住宅、寄宿舎、グランド、倉庫、その他福利厚生施設などに使用している敷地については、生産設備などのある敷地と道路(公道)、塀、柵などにより明確に区別される場合又はこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は除かれている。

なお、事業所の隣接地にある拡張予定地を事業所が占有している場合は含まれる。

注意事項

1 従業者30人以上の事業所を対象とした数値である。

2 平成22年度以前、平成24~26年度及び平成28~令和元年度数値については工業統計による。平成23年度、27年度の数値については、経済センサス-活動調査結果から収集している。

3 平成24年工業統計については、東日本大震災による原発災害により指定された原発避難区域を調査の範囲から除外した。平成25年工業統計については東日本大震災による原発避難指示区域のうち避難指示解除準備区域を調査の範囲に含める変更を行った。

4 令和2年度以降の数値については、経済センサス-活動調査実施年は経済センス-活動調査結果から、それ以外の年は経済構造実態調査結果から収集しており、それぞれの調査対象等が異なることから、時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

5 令和3年経済センサス-活動調査では、調査対象事業所は「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査ではとらえていない外観からの確認では把握が困難な事業所を捉えており、単純に比較ができない。時系列比較を行う際は、十分な留意が必要である。

調査名又は報告書名 経済構造実態調査、経済センサス-活動調査

機 関 名 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室、総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3501 C350101 C350102 |

商業年間商品販売額 卸売業年間商品販売額 小売業年間商品販売額 |

|

暦年計 |

定 義

商業年間商品販売額とは、日本標準産業分類「大分類I―卸売・小売業」に属する事業所における1年間の有体商品の販売額をいう。

- 卸売業年間商品販売額…以下の日本標準産業中分類に属する事業所における1年間の商品販売額をいう。

50 各種商品卸売業 54 機械器具卸売業

51 繊維・衣服等卸売業 55 その他の卸売業

52 飲食料品卸売業

53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 - 小売業年間商品販売額…以下の日本標準産業中分類に属する事業所における1年間の商品販売額をいう。

56 各種商品小売業 60 その他の小売業

57 織物・衣服・身の回り品小売業 61 無店舗小売業

58 飲食料品小売業

59 機械器具小売業

注意事項

1 平成23年度の数値については、平成24年経済センサス-活動調査による。平成19年度以前の数値、及び平成26年度数値については商業統計調査による。2018年度以降の数値については経済センサス-活動調査実施年は経済センス-活動調査から、それ以外の年は経済構造実態調査結果から収集している。

2 平成19年度以前の数値については、調査日前年度計である。

3 平成23年度の数値には、①管理、補助的経済活動を行う事業所、②産業細分類が格付不能の事業所、③卸売の商品販売額(仲立手数料を除く)、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額も無い事業所、を含むが市区町村には含まない。そのため、都道府県計と市区町村計は一致しない。

なお、平成19年以前の商業統計調査の数値は、都道府県、市区町村とも①~③を含まない。

また、東日本大震災の影響により、一部の地域を除いている。

4 平成30年度以降の数値は、経済センサス‐活動調査実施年は経済センサス‐活動調査結果から、それ以外の年は経済構造実態調査結果から収集しており、それぞれの調査対象等が異なることから、時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

5 令和3年経済センサス-活動調査では、調査対象事業所は「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査ではとらえていない外観からの確認では把握が困難な事業所を捉えており、単純に比較ができない。時系列比較を行う際は、十分な留意が必要である。

参考事項

卸売業及び小売業は、次のように区分されている。

1 卸売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

(1) 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所

(2) 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所

(3) 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く。)を販売する事業所

(4) 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として管理事務を行っている事業所を除く。)

例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。

(5) 商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所

なお、修理料収入額の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業とする。

(6) 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所(代理商、仲立業)。「代理商、仲立業」には一般的に買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

2 小売業

主として次の業務を行う事業所をいう。

(1) 個人(個人経営の農林漁家への販売を含む。)又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所

(2) 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所

(3) 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所

なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とする。

ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業(サービス業(他に分類されないもの))とする。この場合、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしない。

(4) 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)

例えば、菓子店、パン屋、豆腐屋、調剤薬局など。

(5) ガソリンスタンド

(6) 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売・インターネットの事業所など)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所

(7) 別経営の事業所

官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地等の中にある売店で他の事業者によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。

調査名又は報告書名 経済構造実態調査、経済センサス‐活動調査

機 関 名 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室、総務省統計局統計調査部経済統計課経済構造実態調査担当、総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3502 C350201 C350202 C3503 C350301 C350302 |

商業事業所数 卸売業事業所数 小売業事業所数 商業従業者数 卸売業従業者数 小売業従業者数 |

|

調査日 |

定 義

ここでいう商業事業所とは、原則として一定の場所(一区画)を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。

また、商業従業者とは、調査日現在で当該事業所の業務に従事している者をいい、「個人業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいう。

注意事項

1 平成23年度の数値については、平成24年経済センサス‐活動調査によるが、平成19年度以前の数値、及び平成26年度数値については商業統計調査による。2018年度以降の数値については、経済センサス-活動調査実施年は経済センス-活動調査から、それ以外の年は経済構造実態調査結果から収集している。

2 平成19年度以前の数値については、調査日前年度計である。

3 平成23年度の数値には、①管理、補助的経済活動を行う事業所、②産業細分類が格付不能の事業所、③卸売の商品販売額(仲立手数料を除く)、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額も無い事業所、を含むが市区町村には含まない。そのため、都道府県計と市区町村計は一致しない。

なお、平成19年以前の商業統計調査の数値は、都道府県、市区町村とも①~③を含まない。

また、東日本大震災の影響により、一部の地域を除いている。

4 平成30年度以降の数値は、経済センサス‐活動調査実施年は経済センサス‐活動調査結果から、それ以外の年は経済構造実態調査結果から収集しており、それぞれの調査対象等が異なることから、時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。

5 令和3年経済センサス‐活動調査では、調査対象事業所は「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査ではとらえていない外観からの確認では把握が困難な事業所を捉えており、単純に比較ができない。時系列比較を行う際は、十分な留意が必要である。

参考事項

卸売業及び小売業事業所数の定義については、C3501を参照のこと。

調査名又は報告書名 経済構造実態調査、経済センサス‐活動調査

機 関 名 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室、総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C360111 C360120 |

国内銀行預金残高 郵便貯金残高 |

億円 |

3月31日 |

定 義

ここでいう預貯金残高とは、国内銀行及びゆうちょ銀行における各年度末現在の預貯金残高をいう。

注意事項

1 これらの計数には、日本銀行以外の機関等が収集・公表している計数が含まれている。

2 ここでの都道府県別区分は、各金融機関の所在地によっており、預貯金者の住所による区分ではない。

3 国内銀行とは、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行(日本銀行及び政府関係機関を除く。)

ただし、整理回収機構、紀伊預金管理銀行(2002年3月31日付で解散)、日本承継銀行(2004年3月8日付で解散)、第二日本承継銀行(2011年12月26日付で事業譲渡)及びゆうちょ銀行については統計に含まれていない。ここでは国内銀行勘定のみの計数である。

4 郵便貯金残高は、平成18年度データ以前は、日本郵政公社ホームページより収集していた。

調査名又は報告書名 日本銀行ホームページ、ゆうちょ銀行ホームページ「統合報告書 ディスクロージャー誌」

機 関 名 日本銀行調査統計局、株式会社ゆうちょ銀行

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C360211 | 国内銀行個人預金残高 |

億円 |

3月31日 |

定 義

ここでいう「個人預金残高」とは、国内銀行における各年度末現在の個人預金残高を合計したものをいう。

注意事項

1 ここでの都道府県別区分は、各金融機関の所在地による区分である。

2 国内銀行とは、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行(日本銀行及び政府関係機関を除く。)

ただし、整理回収機構、紀伊預金管理銀行(2002年3月31日付けで解散)、日本承継銀行(2004年3月8日付けで解散)、第二日本承継銀行(2011年12月26日付で事業譲渡)、ゆうちょ銀行については統計に含まれていない。ここでは国内銀行勘定のみの計数である。

調査名又は報告書名 日本銀行ホームページ

機 関 名 日本銀行調査統計局

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C360311 | 国内銀行貸出残高 |

億円 |

3月31日 |

定 義

ここでいう「国内銀行貸出残高」とは、国内銀行の年度末現在の貸出残高をいう。

注意事項

1 これらの係数には、日本銀行以外の機関等が収集・公表している係数が含まれている。

2 国内銀行とは、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行(日本銀行及び政府関係機関を除く。)

ただし、整理回収機構、紀伊預金管理銀行(2002年3月31日付けで解散)、日本承継銀行(2004年3月8日付けで解散)、第二日本承継銀行(2011年12月26日付で事業譲渡)、ゆうちょ銀行については統計に含まれていない。ここでは国内銀行勘定のみの計数である。

調査名又は報告書名 日本銀行ホームページ

機 関 名 日本銀行調査統計局

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3702 C370201 |

JR貨物発送量 JR貨物発送量(コンテナを除く) |

トン |

年度計 |

定 義

JR貨物発送量とは、貨物地域流動調査の府県相互間輸送トン数表の都道府県別の発送量であり、日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)が輸送した車扱貨物(混載を含む。)及びコンテナ貨物を対象とし、その他の鉄道事業者の輸送分を含まない。

注意事項

昭和63年度より、無償による輸送分は除く。

調査名又は報告書名 貨物地域流動調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3704 C3705 |

JR輸送人員 民鉄輸送人員 |

千人 |

年度計 |

定 義

JR輸送人員とは、JR鉄道の全旅客を対象とし推計したものである。

民鉄輸送人員とは、鉄道及び軌道の全旅客を対象とし推計したものである。索道(ロープウェイ及びリフト)は含まれない。

調査名又は報告書名 旅客地域流動調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3706 | 航空輸送人員 |

千人 |

年度計 |

定 義

旅客地域流動調査において、次のように定義している。

航空輸送人員とは、定期の国内旅客を対象とし集計したものである。大阪国際空港は、大阪府所在とみなして処理している。

調査名又は報告書名 旅客地域流動調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C370601 | 航空貨物輸送量 |

|

|

定 義

ここでいう航空貨物輸送量とは、貨物地域流動調査における国内定期航空貨物輸送の各路線の発空港における貨物輸送量を都道府県ごとに取りまとめ、キログラム単位で表したものである。

なお、貨物輸送量には超過手荷物及び郵便物は含まれない。

注意事項

この航空貨物輸送量には、1都道府県内に複数の空港がある場合の空港間の貨物輸送量も含まれる。

調査名又は報告書名 貨物地域流動調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3707 | 旅客船輸送人員 |

|

|

定 義

旅客地域流動調査において、次のように定義している。

旅客船輸送人員とは、定期航路及び不定期航路の国内一般旅客を対象とし集計したものである。フェリーボートで輸送された自動車の乗車人員は含まれない。

調査名又は報告書名 旅客地域流動調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C370701 | 海上出入貨物 |

|

|

定 義

ここでいう海上出入貨物とは、港湾調査にいう「海上出入貨物」であり、船舶及びはしけ等によって調査対象の港湾と他の港湾等(海上を含む。)との間で輸送された貨物とし、次に掲げる貨物については、対象外としている。

(1) 郵便物、旅客携帯品(手荷物)、船舶から排出されるごみ等

(2) 調査港湾内において浚渫された土砂

(3) 工事用資材(他の港湾又は調査水域の外(海上)から運搬され、調査水域内の建設現場に投棄されるもの)

(4) 自動車航送船によって輸送された自動車の積載貨物

注意事項

1 貨物には、他力で曳航又は上積みされて入港した廃船、調査対象の港湾において建造されて他力で出港した新造船を含めている。

2 貨物には、自動車航送船によって運送された一般の貨物又は商品としての車両(自動車及び自転車)を含めている。

3 船舶自身が運航上必要とする船舶用品(燃料、食糧、その他消耗品等)は、貨物の各品種に組み入れている。

4 平成23年については東日本大震災の影響により、宮古港・釜石港・大船渡港(岩手県)、相馬港(福島県)は、平成23年1月から平成23年3月のデータの一部が欠測しているが、データの修復が不可能なため情報の存在しているデータのみを計上して年間値とした。

参考事項

1 貨物の数量は、原則として「フレート・トン」で表し、容積は1.133立方メートル(40立方フィート)、重量は1,000キログラムを1トンとし、容積と重量のうちいずれか大きい数値とした(小数点以下第1位を四捨五入)。ただし、商慣習に従っている貨物は、その慣習に従っている。

2 自動車航送船で輸送されたバス、トラック、乗用車等、商品としての車両及び回送中の空シャーシ等は、車種別にフレート・トンに換算している。

調査名又は報告書名 港湾調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3708 C3709 C3710 C3711 |

事業者(バス) 事業者(トラック) 事業者(ハイヤー・タクシー) 事業者(整備) |

者 |

3月31日 |

定 義

ここでいう事業者の区分は、以下のとおりである。

事業者(バス)とは、道路運送法第3条第1号イ、ロ、第2号により第4条第1項の免許許可を受けた者である。

事業者(トラック)とは、道路運送法第46条により貨物自動車運送事業法第3条及び第35条第1項の許可を受けた者である。

事業者(ハイヤー・タクシー)とは、道路運送法第3条第1号ハにより第4条第1項の許可を受けた者である。法律上、ハイヤーは、営業所においてのみ運送の引受けができることとされており、それ以外の営業(流し営業等)もできるのがタクシーである。

事業者(整備)とは、道路運送車両法第78条第1項の規定に基づき認証を受けた者である。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C3708 事業者(バス)《蓄積都道府県データ 1975~2013年》

C3710 事業者(ハイヤー・タクシー)《蓄積都道府県データ 1975~2013年》

C3711 事業者(整備)《蓄積都道府県データ 1975~2012年》

参考事項

参照法令

道路運送法(昭和26年法律第183号)(抄)

(種類)

第3条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)

イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

(一般旅客自動車運送事業の許可)

第4条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(以下省略)

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)(抄)

(一般貨物自動車運送事業の許可)

第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(特定貨物自動車運送事業)

第35条 特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(以下省略)

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)(抄)

(自動車分解整備事業の種類)

第77条 自動車分解整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の分解整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。

一 普通自動車分解整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車分解整備事業)

二 小型自動車分解整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)

三 軽自動車分解整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業)

(認証)

第78条 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

2 自動車分解整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。

3 自動車分解整備事業の認証には、条件を附し、又はこれを変更することができる。

4 前項の条件は、自動車分解整備事業の認証を受けた者(以下「自動車分解整備事業者」という。)が行う自動車の分解整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、且つ、当該自動車分解整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

調査名又は報告書名 貨物自動車運送事業者数(運輸局・支局別)

機 関 名 国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3714 C3715 |

旅客船輸送人員(営業用)(バス) 旅客船輸送人員(営業用)(乗用車) |

|

|

定 義

ここでいう「旅客輸送人員(営業用)」は、自動車輸送統計年報にいう「旅客輸送人員」をいう。

営業用とは他人の求めに応じて貨物又は旅客を輸送する自動車で、トラック事業者、バス事業者、ハイヤー・タクシー事業者、軽車両等運送事業者などが保有する自動車をいう。

調査名又は報告書名 自動車輸送統計調査

機 関 名 国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C3801 C3802 C3803 C3804 C3805 |

旅館営業施設数(ホテルを含む) 旅館営業施設客室数(ホテルを含む) ホテル営業施設数 ホテル営業施設客室数 簡易宿所営業施設数 |

|

|

定 義

「旅館業」とは旅館業法第2条において、(1)ホテル営業、(2)旅館営業、(3)簡易宿所営業及び(4)下宿営業をいう。

ここでいう「旅館営業施設」とは、旅館業のうちの(1)ホテル営業と(2)旅館営業を合わせた施設をいう。

また、ここでは旅館業のうちの(1)ホテル営業と(3)簡易宿所の施設もそれぞれ収集対象としている。

なお、ここでいう旅館業の各「営業施設」とは、旅館業法第3条第1項又は第9条の2の規定により都道府県知事又は保健所を設置する市の市長の許可を受けた施設をいう。

注意事項

1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村数値が含まれていない。

2 以下の項目は収集中止。(C3801については市区町村データのみ収集中止。)

C3801 旅館営業施設数 《蓄積市区町村データ 1980~2009年》

C3803 ホテル営業施設数 《蓄積都道府県データ 1997~2017年、蓄積市区町村データ 1998~2009年》

C3804 ホテル営業施設客室数 《蓄積都道府県データ 1997~2017年、蓄積市区町村データ 1998~2009年》

参考事項

参照法令

旅館業法(昭和23年法律第138号)(抄)

第2条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

第3条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

調査名又は報告書名 衛生行政報告例

機 関 名 厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C51 | 消費者物価指数 |

|

|

定 義

消費者物価指数は、全国の世帯が購入する財及びサービスの価格変動を総合的に測定し、物価の変動を時系列的に測定するものである。すなわち、消費者物価指数は、家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によってどう変化するかを指数値で示したものである。

したがって、世帯で購入する財とサービスの種類、品質又は購入数量の変化に伴う世帯の生活費の変化を測定するものではない。

指数は、昭和21年8月から作成しているが、消費構造の変化に対応させるため基準時を昭和23年、昭和26年、昭和30年、その後は、5年ごとに改定している。

なお、令和2年基準消費者物価指数の指数算式、指数品目、価格資料などは次のとおりである。

1 指数算式

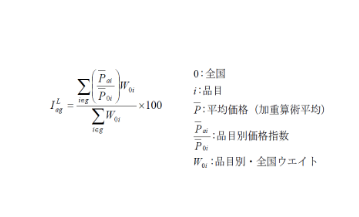

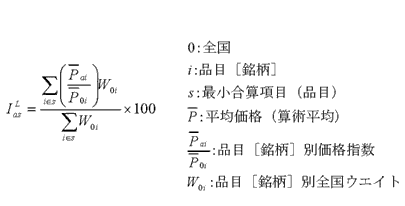

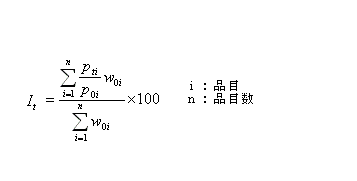

指数の算式は、基準時加重相対法算式(ラスパイレス型)である。すなわち、品目iの基準時価格をPoi、比較時価格をPni、ウエイトをWoiとすれば、基準時を100とした場合の比較時の指数Itを求める算式は次のように表される。

(i:品目)(n:品目数)

2 指数の基準時及びウエイト参照年次

指数の基準時は、令和2年の1年間である。また、ウエイトの算定期間も令和2年1年間としている。

ただし、生鮮食品(生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物)に含まれる品目については月別にウエイトを算定している。

3 指数品目

指数に採用する品目は、世帯が購入する財及びサービス全体の物価変動を代表できるように、家計消費支出の中で重要度が高いこと、価格変動の面で代表性があること、さらに、継続調査が可能であること等の観点から選定した581品目に、持家の帰属家賃1品目を加えた582品目である。

4 価格資料

指数に採用している品目の価格は、原則として小売物価統計調査による全国167市町村の小売価格である。

5 前年比

前年比は、当年の年平均指数(1月から12月の平均)を前年の年平均指数と比べたもので、1年間の物価の動きを見る経済指標である。

注意事項

消費者物価指数の都道府県データは、都道府県庁所在市別の結果である。

以下の項目は収集中止。

C5101 消費者物価指数・総合(持家の帰属家賃を含む) 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C5102 消費者物価指数・帰属家賃を除く総合 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C5103 消費者物価指数・生鮮食品を除く総合(持家の帰属家賃を含む) 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C5104 消費者物価指数・食料 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C5105 消費者物価指数・住居(持家の帰属家賃を含む) 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C5106 消費者物価指数・光熱・水道 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C5107 消費者物価指数・家具・家事用品 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C5108 消費者物価指数・被服及び履物 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C5109 消費者物価指数・保健医療 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C51010 消費者物価指数・交通・通信 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C51011 消費者物価指数・教育 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C51012 消費者物価指数・教養娯楽 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

C51013 消費者物価指数・諸雑費 《蓄積都道府県データ 1975~2008年》

参考事項

昭和60年基準から、持家世帯が家賃相当額のサービスを購入したとみなす、持家の帰属家賃を指数に算入した。

調査名又は報告書名 消費者物価指数

機 関 名 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C54 C5401 C5403 C5405 |

標準価格(平均価格) 標準価格(平均価格)(住宅地) 標準価格(平均価格)(商業地) 標準価格(平均価格)(工業地) |

円/m2 |

7月1日 |

定 義

標準価格(平均価格)とは、国土利用計画法施行令第9条に基づく都道府県地価調査における市区町村別、用途別の平均価格をいう。これは、対象地域内の対象用途における、基準地の価格の単純平均である。つまり、基準地の価格の合計を、基準地点数で除したものをいう。

ここでは、次の用途地域別の平均価格を収集対象としている。

- 住宅地

市街化調整区域を除く都市計画区域内の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び第2種住居地域並びに用途指定のされていない都市計画区域及び都市計画区域外において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。 - 商業地

市街化調整区域を除く都市計画区域内の準住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びに用途指定のされていない都市計画区域及び都市計画区域外において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。 - 工業地

市街化調整区域を除く都市計画区域内の工業地域及び工業専用地域並びに用途指定のされていない都市計画区域及び都市計画区域外において、工場等の敷地の用に供されている土地をいう。

注意事項

以下の項目は、市区町村データのみ収集中止。

C5401 標準価格(平均価格)(住宅地) 《蓄積市区町村データ 1993~2009年》

C5403 標準価格(平均価格)(商業地) 《蓄積市区町村データ 1993~2009年》

C5405 標準価格(平均価格)(工業地) 《蓄積市区町村データ 1993~2005年》

参考事項

1 都道府県地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するために設けられたものである。都道府県地価調査は、都道府県知事が基準地を選定し、基準地について1人以上の不動産鑑定士等による鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、毎年7月1日時点における標準価格を判定するものである。

その価格は公示価格と同様の性格のものであり、実質的に地価公示を補完する役割も果たしている。

2 基準地選定の原則は、次のとおりである。

(1) 代表性の原則

基準地は、市町村(都の特別区及び指定都市の区を含む。)の区域内において、適切に分布し、当該区域全体の地価水準をできる限り代表しうるものであること。

(2) 中庸性の原則

基準地は、当該近隣地域内において土地の利用状況、環境、地積、形状等が中庸のものであること。

(3) 安定性の原則

基準地は、できる限り土地の利用状況が安定した近隣地域内にあって、当該近隣地域の一般的用途に適合したものであること。

(4) 確定性の原則

基準地は、土地登記簿、住居表示、建物、地形等によって明確に他の土地と区分され、かつ、容易に確認できるものであること。

調査名又は報告書名 都道府県地価調査

機 関 名 国土交通省不動産・建設経済局土地経済課地価公示室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C55 C5501 C5503 C5505 |

標準価格(対前年平均変動率) 標準価格(対前年平均変動率)(住宅地) 標準価格(対前年平均変動率)(商業地) 標準価格(対前年平均変動率)(工業地) |

% |

7月1日 |

定 義

標準価格(対前年平均変動率)とは、国土利用計画法施行令第9条に基づく都道府県地価調査における市区町村別、用途別の対前年平均変動率をいう。これは、対象地域内の対象用途における、前年と継続する基準地の価格の対前年変動率の単純平均である。つまり、前年から継続して調査された基準地の価格の対前年変動率の合計を、継続地点数で除したものをいい、前年と変更している地点や新規に設定された地点は、変動率を算出する場合には含まれない。

ここでは、住宅地、商業地及び工業地の対前年平均変動率を収集対象としている。

注意事項

以下の項目は、市区町村データのみ収集中止。

C5501 標準価格(対前年平均変動率)(住宅地) 《蓄積市区町村データ 1993~2009年》

C5503 標準価格(対前年平均変動率)(商業地) 《蓄積市区町村データ 1993~2009年》

C5505 標準価格(対前年平均変動率)(工業地) 《蓄積市区町村データ 1993~2005年》

参考事項

用途別地域の定義、調査対象区域、基準地の選定についてはC54を参照のこと。

調査名又は報告書名 都道府県地価調査

機 関 名 国土交通省不動産・建設経済局土地経済課地価公示室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C57 | 消費者物価地域差指数(消費者物価指数) |

|

|

定 義

ここでいう消費者物価地域差指数とは、小売物価統計調査(構造編)の「消費者物価地域差指数」をさす。消費者物価地域差指数(以下、「地域差指数」という。)は、世帯が購入する各種の財及びサービスの価格を総合した物価水準の地域間の差を指数値で表したものである。全国平均価格を基準(=100)とした指数を、地域別(地方10区分、都道府県、都道府県庁所在市及び政令指定都市)に作成し公表する。また、平成25年分まで消費者物価指数(以下、「CPI」という。)で作成及び公表を行っていた地域差指数については、算式の見直しを行い、平成26年分より構造編集計結果の一つとして作成及び公表を行っている。

地域差指数は、小売物価統計調査(動向編及び構造編)結果を使用し作成する。

また、地域差指数の算出を行う品目(以下、「地域差指数品目」という。)は、CPIの算出品目のうち、「持家の帰属家賃」を除いた計581品目である。

なお、指数の算式・平均価格資料・ウエイト作成に使用する資料などは、次のとおりである。

1.指数の算式

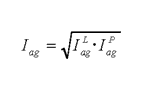

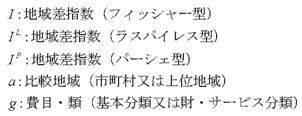

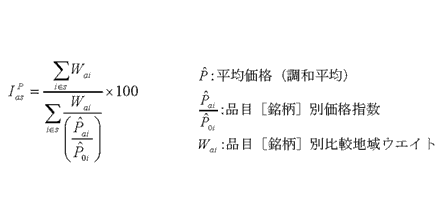

(1)フィッシャー類似算式

地域差指数は、フィッシャー類似算式(ラスパイレス類似算式により求めた指数とパーシェ類似算式により求めた指数の幾何平均)を使用して算出する。

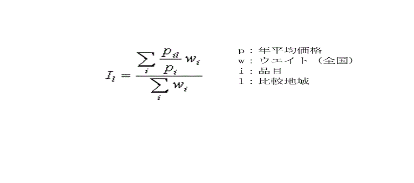

(2)ラスパイレス類似算式

加重算術平均により算出した全国平均価格を100とした品目別価格指数を、品目別・全国ウエイトW0iにより加重算術平均し、上位類gの指数を算出する。

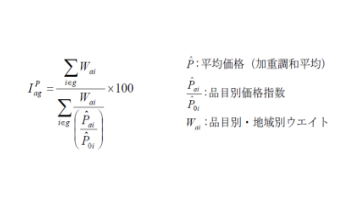

(3)パーシェ類似算式

加重調和平均により算出した全国平均価格を100とした品目別価格指数を、品目別・地域別ウエイトWaiにより加重調和平均し、上位類gの指数を算出する。

2.平均価格資料

価格資料

(1)当該年1月~12月分の小売物価統計調査(動向編)で調査した価格

(2)当該年の小売物価統計調査(構造編)における「地域別価格差調査(奇数月調査)」で調査した価格

なお、動向編は毎月実施であるのに対し、構造編は奇数月のみ実施であることから、非調査月の価格水準差を埋めるため、構造編で調査している58銘柄につき、構造編調査91市における偶数月分の価格を、以下の手順により補完推定している。

(ア)動向編の調査価格を使用し、地方10区分ごとに、各偶数月の単純算術平均価格について、直前の奇数月の単純算術平均価格に対する価格比を作成する。

(イ)構造編の各調査価格について、対応する地方区分に応じた価格比((ア)で作成)を乗じ、偶数月価格を補完推定する。

3.ウエイト作成に使用する資料

直近5年分の月別家計調査結果(農林業家含む二人以上世帯)を使用する。家計調査が収支項目分類に採用している品目(以下、「家計調査品目」という。)のうち、消費支出にかかる項目のみを使用する。

なお、平成19年まで5年ごとに実施していた「全国物価統計調査」においても、都道府県別などの地域差指数を作成し公表していたが、標本設計の違いや、指数作成に使用する価格の調査期間の違いなどにより、単純に比較を行うことは出来ない。

調査名又は報告書名 小売物価統計調査(構造編)

機 関 名 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C61 | 売上金額 |

|

暦年計 |

定 義

売上金額とは、民営事業所の商品等の販売額又は役務の提供によって実現した売上高、営業収益、完成工事高などをいう。有価証券、土地・建物、機械・器具などの有形固定資産など、財産を売却して得た収入は含めない。

なお、「金融業、保険業」の会社、会社以外の法人及び法人でない団体の場合は、経常利益としている。

ここでは、日本標準産業分類に基づいた、産業分類別の売上金額を収集している。

注意事項

1 平成23年度数値については、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。

2 外国の会社及び法人でない団体を除いている。

3 以下の産業においては、事業所ごとの売上高を把握することが困難なため、調査及び集計を行っていない。参考として、産業の事業所の売上高を試算し、全産業の事業所の売上高を地域別に集計したものである。したがって、個々の事業所からの報告値ではない。

産業大分類:「D建設業」、「F電気・ガス・熱供給・水道業」、「H運輸業、郵便業」、「J金融業、保険業」

産業中分類:「37通信業」、「38放送業」、「41映像・音声・文字情報制作業」、「81学校教育」、「86郵便局」、「93政治・経済・文化団体」、「94宗教」

4 産業分類別の結果では、調査への回答内容の不備等により産業分類の格付が十分に行えなかった事業所については、上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある。

参考事項

産業分類別についてはC2107を、具体的な項目符号については、基礎データ項目一覧をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 経済センサス‐活動調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C62 | 純付加価値額 |

|

暦年計 |

定 義

純付加価値額とは、企業等の生産活動によって新たに生み出された価値のことで、生産額から原材料等の中間投入額を差し引くことによって算出できる。ここでは、日本標準産業分類に基づいた、産業分類別の純付加価値額を収集している。

[純付加価値額の算出方法]

(ア)基本的な計算式(次の(イ)(ウ)以外の場合)

純付加価値額 = 売上(収入)金額 - 費用総額 + 給与総額 + 租税公課

(費用総額 = 売上原価 + 販売費及び一般管理費)

(イ)「金融業、保険業」の会社及び会社以外の法人

純付加価値額 = 経常収益 - 経常費用 + 給与総額 + 租税公課

(ウ)「政治団体」及び「宗教」

純付加価値額 = 給与総額 + 租税公課 経済センサス-活動調査の純付加価値には、国民経済計算の概念では含まれている国内総生産の項目のうち、主に次の項目は含まれていない。

固定資本減耗、雇主の社会保険料負担分、持ち家の帰属家賃、研究開発費、農林漁家、公営企業及び政府サービス生産者の付加価値

注意事項

1 平成23年度数値については、東日本大震災の影響により一部の地域を除いている。

2 外国の会社及び法人でない団体を除いている。

3 事業所単位の純付加価値額は、企業単位で把握した純付加価値額を、事業従業者により傘下事業所にあん分することにより、全産業について集計したものである。

4 産業分類別の結果では、調査への回答内容の不備等により産業分類の格付が十分に行えなかった事業所については、上位分類に含めて集計しているため、内訳の計と上位分類の数値が一致しない場合がある。

5 C3402とC620107は同じ製造業の付加価値額であるが、集計区分が異なるため一致しない。

参考事項

産業分類別についてはC2107を、具体的な項目符号については、基礎データ項目一覧をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 経済センサス‐活動調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造・企業統計室

| 収集中止項目 |

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2101 | 事業所数(事業所・企業統計調査結果) |

|

|

定 義

事業所数とは、事業所・企業統計調査による民営、独立行政法人、国及び地方公共団体の事業所数をいう。

同調査にいう事業所とは、「物の生産又はサービスの提供が業として行われている個々の場所」をいい、一般には、商店、工場、事務所、銀行、学校、寺院、病院、旅館、製錬所、鉱山、発電所などと呼ばれ、一区画を占めて経済活動を行っている場所である。

注意事項

1 調査日現在、国内に所在するすべての事業所(物の生産、サービスの提供が従業者と設備を有して継続的に行われていること)を対象とした。

ただし、次の事業所は除外した。

(1) 日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)における「大分類A-農業」、「大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所並びに「大分類Q-サービス業(他に分類されないもの)」のうち、「中分類83-その他の生活関連サービス業」の中の「小分類832―家事サービス業」(いわゆる住み込みのお手伝いさん)及び「中分類94-外国公務」に属する事業所

(2) 収入を得て働く従業者のいない事業所

(3) 休業中で、従業者がいない事業所

(4) 季節的に営業する事業所で、調査期日に従業者がいないもの

(5) 劇場、運動競技場、駅の改札口内などの有料施設のうち、産業小分類845「公園、遊園地」以外の施設の中に設けられている事業所

(6) 家事労働の傍ら、特に設備を持たないで賃仕事をしている個人の世帯

2 事業所のとらえ方

原則的として、単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし、単一経営者が、異なる場所で事業を営んでいる場合は、それぞれ場所ごとに、また、1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は、経営者が異なるごとに1事業所とした。

事業所を「場所ごと」に、又は「経営ごと」に区切りにくい場合は、経営諸帳簿(賃金支払台帳、売上帳、現金出納帳、出勤管理簿など)の有無により決めた。

なお、事業所としての取扱いに関し、次に掲げるものについては、特例を設けた。(平成13年事業所・企業統計調査による。)

(1) 建設業

作業の行われている工事現場、現場事業所などは、それらを直接管理している本社、支店、営業所、出張所などの事業所に含めて1事業所とした。

また、自営の大工、左官、塗装工事・屋根工事・配管工事・電気工事などの業者については、工事現場では調査せず、それらの業者の事務所又は自宅で、その従業者も含めて調査。

(2) 運輸業

鉄道、自動車、船舶、航空機などによる運輸業は、管理責任者のいる場所を1事業所とした。

鉄道業について、駅、車掌区、車両工場などは、それぞれを1事業所とした。

ただし、駅長、区長などの管理責任者の置かれていない事業所は、管理責任者のいる事業所に含めて調査。

(3) 学 校

小学校、中学校などが併設されている場合は、それぞれを1事業所とした。

したがって、同一の学校法人に属する幾つかの学校、例えば、大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園などが同一構内にあるような場合、学校ごとにそれぞれ1事業所とした。

ただし、高等学校に併設されている定時制課程などは別の事業所とせず、その高等学校に含めて1事業所とした。

(4) 国及び地方公共団体の機関

国及び地方公共団体の機関については、法令により独立の機関として設置されている機関を1経営主体とみなし、それぞれの場所ごとに1事業所とした。

ただし、一般行政事務、立法事務又は司法事務を行っている機関の中に、それ以外の現業的業務を行っている機関がある場合は、「課」又は「それに準ずる機関」を単位として、それぞれの場所ごとに別の事業所とした。

調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2102 C210220 C210230 C210231 C210232 |

事業所数(民営)(事業所・企業統計調査結果) |

|

|

定 義

事業所数(民営)とは、国及び地方公共団体等の事業所を除く事業所をいう。(平成13年事業所・企業統計調査による。)

ここでは、以下に示す経営組織別の事業所数を収集対象としている。

個人事業所 法人事業所 会社事業所 独立行政法人等

注意事項

以下の項目は収集中止。

C2102 事業所数(民営)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》

C210220 事業所数(民営)(個人事業所)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年、蓄積市区町村データ 1991~2006年》

C210230 事業所数(民営)(法人事業所)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年、蓄積市区町村データ 1991~2006年》

C210231 事業所数(民営)(会社事業所)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年、蓄積市区町村データ 1991~2006年》

C210232 事業所数(民営)(独立行政法人等)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 2006年、蓄積市区町村データ 2006年》

参考事項

民営の経営組織は以下のように区分されている。

┌個人

│

│ ┌会社

民営┤法人┤

│ └会社以外の法人

│

└法人でない団体

1 個人経営

個人が事業を経営している場合をいう。法人組織になっていない共同経営の場合も個人としている。

2 法人

法律の規定によって法人格を認められているもので、会社と会社以外の法人に区分されている。

(1) 会社

株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、外国の会社をいう。

ここで外国の会社とは、外国で設立された法人の支店、営業所などで、会社法(平成17年7月26日法律86号)の規定により日本にその事務所などを登記したものをいう。

外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる「外資系の会社」は、「外国の会社」とはしない。

(2) 会社以外の法人

法人格をもっているもののうち、上記(1) の会社を除く法人をいう。

例えば、独立行政法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、労働組合(法人格を持つもの)、農(漁)業協同組合、事業協同組合、国民健康保険組合、共済組合、信用金庫、弁護士法人などが含まれる。

3 法人でない団体

団体ではあるが法人格を持たないものをいう。

例えば、後援会、同窓会、労働組合(法人格を持たないもの)の事業所などが含まれる。

調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2103 C210301 C210302 C210303 |

事業所数(国・地方公共団体等)(事業所・企業統計調査結果) |

所 |

|

定 義

事業所数(国・地方公共団体)とは、次に示す国及び地方公共団体等の事業所数をいう。(平成13年事業所・企業統計調査による。)

ここでは、国及び地方公共団体等の事業所総数と国、都道府県、市区町村各々の事業所数を収集対象としている。

1 国

国の事業所(機関)をいう。

例えば、府、省、庁、委員会、地方支分部局、郵政・林野・印刷・造幣のいわゆる四現業、国立の学校・病院・研究所などをいう。

2 地方公共団体

(1) 都道府県

都道府県の事業所(機関)をいう。

例えば、都道府県庁、都道府県立の学校・図書館・病院、警察署などをいう。

(2) 市町村

市町村の事業所(機関)をいう。

例えば、市役所、町村役場、市町村立の学校・図書館・病院・老人ホーム・中央卸売市場、消防署などをいう。

(3) その他

特別地方公共団体(地方公共団体の組合、財産区など)の事業所(機関)をいう。

例えば、市町村衛生施設組合、消防事務組合、上水道企業団、広域市町村圏事務組合などをいう。

なお、東京都の特別区は、市町村に含まれている。

3 独立行政法人

「独立行政法人通則法」及び「独立行政法人個別法」により設立された法人をいう。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C2103 事業所数(国・地方公共団体)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》

C210301 事業所数(国)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年、蓄積市区町村データ 1991~2006年》

C210302 事業所数(都道府県)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年、蓄積市区町村データ 1991~2006年》

C210303 事業所数(市区町村)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年、蓄積市区町村データ 1991~2006年》

調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2106 C2104 C2105 |

第1次産業事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 |

|

|

定 義

事業所・企業統計調査の産業分類の「A 農業」、「B 林業」、「C 漁業」に属する事業所数の合計を「第1次産業事業所数」といい、「D 鉱業」、「E 建設業」、「F 製造業」 に属する事業所の合計を「第2次産業事業所数」という。また、「G 電気・ガス・熱供給・水道業」、「H 情報通信業」、「I 運輸業」、「J 卸売・小売業」、「K 金融・ 保険業」、「L 不動産業」、「M 飲食店、宿泊業」、「N 医療、福祉」、「O 教育、学習支援業」、「P 複合サービス業」、「Q サービス業(他に分類されないもの)」、 「R 公務(他に分類されないもの)」に属する事業所数の合計を「第3次産業事業所数」としている。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C2106 第1次産業事業所数 《蓄積都道府県データ 1975~2006》

C2104 第2次産業事業所数 《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》

C2105 第3次産業事業所数 《蓄積都道府県データ 2001~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》

調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2201 | 従業者数(事業所・企業統計調査結果) |

|

|

定 義

従業者数とは、事業所・企業統計調査で対象となった事業所における従業者数をいう。事業所の従業者とは調査日現在その事業所に所属するもので、給与が支給されていない休職者及び長期欠勤者は含まれない。

ここでは、産業大分類別の事業所の従業者数を収集対象としている。

注意事項

C2201 従業者数(事業所・企業統計調査結果)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》

参考事項

従業者には以下の者がすべて含まれている。

なお、別経営の事業所から派遣、下請として働きに来ている者は含まれていない。

(1) 個人業主

個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している者。

(2) 無給家族従業者

個人業主の家族で、賃金や給料を受けずに、事業所の仕事を手伝っている者。

家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている者は、雇用者(常用雇用者又は臨時雇用者)に含まれる。

(3) 有給役員

法人・団体の役員で常勤、非常勤を問わず給与を受けている者。

重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている者は、雇用者(常用雇用者 又は臨時雇用者)に含まれる。

(4) 常用雇用者

事業所に常時雇用されている者

期間を定めずに雇用されている者若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている者又は調査日前の2か月にそれぞれ18日以上雇用されている者。

(5) 臨時雇用者

1か月以内の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用されている者

調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2202 C220220 C220230 C220231 C220232 C2203 C220301 C220302 C220303 |

従業者数(民営)(事業所・企業統計調査結果) |

|

|

定 義

従業者数(民営)とは、民営事業所における従業者数を、従業者数(国・地方公共団体等)とは、国、地方公共団体及び独立行政法人事業所における従業者数をいう。

ただし、給与が支給されていない休職者及び長期欠勤者は含まれない。(平成13年事業所・企業統計調査による。)

従業者数(民営)では、以下に示す経営組織別の従業者数も収集対象としている。

従業者数(国・地方公共団体等)では、国、都道府県、市区町村各々の事業所従業者数を収集対象としている。

個人事業所 法人事業所 会社事業所

注意事項

以下の項目は収集中止。

C2202 従業者数(民営)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1975~2006年》

C220220 従業者数(民営)(個人事業所)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1975~2006年》

C220230 従業者数(民営)(法人事業所)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年》

C220231 従業者数(民営)(会社事業所)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年》

C220232 従業者数(民営)(独立行政法人等)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 2006~2006年》

C2203 従業者数(国・地方公共団体等)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1975~2006年》

C220301 従業者数(国)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年》

C220302 従業者数(都道府県)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年》

C220303 従業者数(市区町村)(事業所・企業統計調査結果) 《蓄積都道府県データ 1991~2006年》

調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2206 C2204 C2205 |

第1次産業従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 |

|

|

定 義

事業所・企業統計調査の産業分類の「A 農業」、「B 林業」、「C 漁業」に属する従業者数の合計を「第1次産業従業者数」といい、「D 鉱業」、「E 建設業」、「F 製造業」 に属する従業者の合計を「第2次産業従業者数」という。また、「G 電気・ガス・熱供給・水道業」、「H 情報通信業」、「I 運輸業」、「J 卸売・小売業」、「K 金融・ 保険業」、「L 不動産業」、「M 飲食店、宿泊業」、「N 医療、福祉」、「O 教育、学習支援業」、「P 複合サービス業」、「Q サービス業(他に分類されないもの)」、 「R 公務(他に分類されないもの)」に属する従業者数の合計を「第3次産業従業者数」としている。

注意事項

以下の項目については収集中止。

C2206 第1次産業従業者数 《 蓄積都道府県データ 2001~2006年》

C2204 第2次産業従業者数 《 蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》

C2205 第3次産業従業者数 《 蓄積都道府県データ 1975~2006年、蓄積市区町村データ 1981~2006年》

調査名又は報告書名 事業所・企業統計調査

機 関 名 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2110 C2111 C2112 |

第1次産業事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 |

|

|

定 義

経済センサス-基礎調査の産業分類の「A 農業、林業」、「B 漁業」に属する事業所数の合計を「第1次産業事業所数」といい、「C 鉱業、採石業、砂利採取業」、 「D 建設業」、「E 製造業」に属する事業所の合計を「第2次産業事業所数」という。また、「F 電気・ガス・熱供給・水道業」、「G 情報通信業」、「H 運輸業、郵便業」、 「I 卸売業、小売業」、「J 金融業、保険業」、「K 不動産業、物品賃貸業」、「L 学術研究、専門・技術サービス業」、「M 宿泊業、飲食サービス業」、「N 生活関連 サービス業、娯楽業」、「O 教育、学習支援業」、「P 医療、福祉」、「Q 複合サービス事業」、「R サービス業(他に分類されないもの)」、「S 公務(他に分類されるものを除く)」に属する事業所数の合計を「第3次産業事業所数」としている。

注意事項

1 調査日については、C2107を参照のこと。

2 以下の項目は収集中止。

C2110 第1次産業事業所数 《蓄積都道府県データ 2009~2014年、蓄積市区町村データ 2009~2014年》

C2111 第2次産業事業所数 《蓄積都道府県データ 2009~2014年、蓄積市区町村データ 2009~2014年》

C2112 第3次産業事業所数 《蓄積都道府県データ 2009~2014年、蓄積市区町村データ 2009~2014年》

調査名又は報告書名 経済センサス-基礎調査

機 関 名 総務省統計局事業所情報管理課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2207 | 従業者数 |

|

|

定 義

従業者数とは経済センサス-基礎調査で対象となった民営、国及び地方公共団体の事業所における従業者数をいう。事業所の従業者とは調査日現在その事業所に所属するもので、給与が支給されていない休職者及び長期欠勤者は含まれない。

ここでは、日本標準産業分類(第12回改定)に基づいた、産業大分類別の事業所の従業者を収集対象としている。

注意事項

C2207 従業者数は収集中止。 《蓄積都道府県データ 2009~2014年、蓄積市区町村データ 2009~2014年》

参考事項

1 従業者には、調査日現在、当該事業所に所属して働いている、以下の全ての者が含まれている。

なお、別経営の事業所へ派遣している人は含まれるが、別経営の事業所から派遣、下請として働きに来ているなど人など、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は含まれていない。

(1) 個人業主

個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営しているもの。

(2) 無給の家族従業者

個人業主の家族で、賃金・給料を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人。

家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含まれる。

(3) 有給役員

法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で給与を受けている人。

重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含まれる。

(4) 常用雇用者

事業所に常時雇用されている人。

期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は調査日前の2か月にそれぞれ18日以上雇用されている人。

① 正社員・正職員

常用雇用者のうち、一般に正社員、正職員などと呼ばれている人。

② 正社員・正職員以外

常用雇用者のうち、一般に正社員、正職員などと呼ばれている人以外で、嘱託、パートタイマー、アルバイト又はそれに近い名称で呼ばれている人。

(5) 臨時雇用者

常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人。

(6) 派遣従業者

従業者のうち、いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者のほかに、在籍出向など当該事業所に籍がありながら、他の会社など別経営の事業所で働いている人。

2 民営の範囲はC2108を、国又は地方公共団体の範囲はC2109を、産業分類別についてはC2107を、具体的な項目符号は、基礎データ項目一覧をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名 経済センサス-基礎調査

機 関 名 総務省統計局事業所情報管理課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C2210 C2211 C2212 |

第1次産業従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 |

|

|

定 義

経済センサス-基礎調査の産業分類の「A 農業、林業」、「B 漁業」、に属する従業者数の合計を「第1次産業従業者数」といい、「C 鉱業、採石業、砂利採取業」、「D 建設業」、「E 製造業」、 に属する従業者の合計を「第2次産業従業者数」という。また、「F 電気・ガス・熱供給・水道業」、「G 情報通信業」、「H 運輸業、郵便業」、「I 卸売業、小売業」、「J 金融業、保険業」、「K 不動産業、物品賃貸業」、 「L 学術研究、専門・技術サービス業」、「M 宿泊業、飲食サービス業」、「N 生活関連サービス業、娯楽業」、「O 教育、学習支援業」、「P 医療、福祉」、「Q 複合サービス事業」、「R サービス業(他に分類されないもの)」、 「S 公務(他に分類されるものを除く)」に属する従業者数の合計を「第3次産業従業者数」としている。

注意事項

1 調査日については、C2107を参照のこと。

2 以下の項目は収集中止。

C2210 第1次産業従業者数 《蓄積都道府県データ 2009~2014年、蓄積市区町村データ 2009~2014年》

C2211 第2次産業従業者数 《蓄積都道府県データ 2009~2014年、蓄積市区町村データ 2009~2014年》

C2212 第3次産業従業者数 《蓄積都道府県データ 2009~2014年、蓄積市区町村データ 2009~2014年》

調査名又は報告書名 経済センサス-基礎調査

機 関 名 総務省統計局事業所情報管理課

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C310211 C310212 |

専業農家数(販売農家) 兼業農家数(販売農家) |

|

|

定 義

専業農家とは、世帯員の中に兼業従業者がいない農家をいい、兼業農家とは、世帯員の中に兼業従業者が1人以上いる農家をいう。また、ここでいう兼業従事者とは、調査期日前1年間に30日以上他に雇用されて仕事に従事した者又は、調査期日前1年間の販売金額が15万円以上ある農業以外の自営業に従事した者のことである。

注意事項

1 2000年世界農林業センサスまでは、農林業センサスは10年ごと、農業センサスはその中間年に当たる5年目ごとに実施され、当該年はその結果を用い、それ以外の年は農業構造動態調査報告(平成3年以降については農業調査報告書、平成4年は農業動態調査報告書、調査日はいずれも1月1日現在)の結果をそれぞれ用いている。

2 2015年農林業センサスにおいては、東京電力福島第1原子力発電所の事故による避難指示区域(平成26年4月1日時点の避難指示区域であり、福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の一部地域である。)内については、調査を実施できなかったため、本調査結果には含まれていない(2010年調査時点で5,542農林業経営体が所在)。

3 以下の項目は収集中止。

C310211 専業農家数(販売農家) 《蓄積都道府県データ 1999~2014年、蓄積市区町村データ 1999~2014年》

C310212 兼業農家数(販売農家) 《蓄積都道府県データ 1999~2014年、蓄積市区町村データ 1999~2014年》

調査名又は報告書名 農林業センサス

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C310410 C310411 C310412 |

農業就業人口(販売農家) 農業就業人口(男)(販売農家) 農業就業人口(女)(販売農家) |

|

|

定 義

農業就業人口とは、15歳以上の農家世帯員のうち、自営農業のみに従事した人又は自営農業とその他の仕事の両方に従事した人のうち、農業が主の人のことである。したがって、年間で農業にわずかしか従事していない者でも、農業従事日数が兼業従事日数より多ければここに計上されているので留意する必要がある。

ここでは、販売農家の農業就業人口を収集対象としている。

注意事項

1 農林業センサスは10年ごと、農業センサスはその中間年に当たる5年目ごとに実施される。

2 2015年農林業センサスにおいては、東京電力福島第1原子力発電所の事故による避難指示区域(平成26年4月1日時点の避難指示区域であり、福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の一部地域である。)内については、調査を実施できなかったため、本調査結果には含まれていない(2010年調査時点で5,542農林業経営体が所在)。

3 以下の項目は収集中止。

C310410 農業就業人口(販売農家) 《蓄積都道府県データ 1989~2014年》

C310411 農業就業人口(男)(販売農家) 《蓄積都道府県データ 1989~2014年》

C310412 農業就業人口(女)(販売農家) 《蓄積都道府県データ 1989~2014年》

調査名又は報告書名 農林業センサス、農業センサス

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C310234 C310235 C310236 C310237 C310238 C310239 C310240 C310241 C310242 |

経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(0.3ha未満) 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(0.3~0.5ha未満) 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(0.5~1.0ha未満) 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(1.0~1.5ha未満) 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(1.5~2.0ha未満) 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(2.0~3.0ha未満) 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(3.0~5.0ha未満) 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(5.0~10.0ha未満) 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(10.0ha以上) |

戸 |

|

定 義

経営耕地面積とは、調査期日現在で農家が経営している耕地をいい、自家で所有し耕作している耕地(自作地)と、よそから借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計である。土地台帳上の地目や面積に関係なく、実際の地目別の面積としている。

注意事項

以下の項目は収集中止。

C310234 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(0.3ha未満) 《蓄積都道府県データ 2004年、蓄積市区町村データ 2004年》

C310235 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(0.3~0.5ha未満) 《蓄積都道府県データ 2004年》

C310236 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(0.5~1.0ha未満) 《蓄積都道府県データ 2004年》

C310237 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(1.0~1.5ha未満) 《蓄積都道府県データ 2004年》

C310238 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(1.5~2.0ha未満) 《蓄積都道府県データ 2004年》

C310239 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(2.0~3.0ha未満) 《蓄積都道府県データ 2004年》

C310240 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(3.0~5.0ha未満) 《蓄積都道府県データ 2004年》

C310241 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(5.0~10.0ha未満) 《蓄積都道府県データ 2004年》

C310242 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(10.0ha以上) 《蓄積都道府県データ 2004年》

調査名又は報告書名 農林業センサス、農業センサス

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C310510 | 基幹的農業従事者数(販売農家) |

|

|

定 義

基幹的農業従事者数とは、ふだん仕事として主に自営農業に従事している人である。

ここでは、販売農家の基幹的農業従事者数を収集対象としている。

注意事項

1 農林業センサスは10年ごと、農業センサスはその中間年に当たる5年目ごとに実施される。それ以外の年は農業構造動態調査報告書の結果を、それぞれ用いる。

なお、農林業センサス及び農業センサスの調査期日は、2月1日現在である。

2 2015年農林業センサスにおいては、東京電力福島第1原子力発電所の事故による避難指示区域(平成26年4月1日時点の避難指示区域であり、福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の一部地域である。)内については、調査を実施できなかったため、本調査結果には含まれていない(2010年調査時点で5,542農林業経営体が所在)。

3 C310510 基幹的農業従事者数(販売農家)は収集中止。 《蓄積都道府県データ 1989~2014年》

調査名又は報告書名 農林業センサス、農業センサス

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

| C310610 C310611 C310612 C310614 |

兼業従事者数(販売農家) 兼業従業者数(主に恒常的勤務)(販売農家) 兼業従事者数(主に出稼)(販売農家) 兼業従事者数(主に自営兼業)(販売農家) |

人 |

|

定 義

兼業従業者とは、農林業センサス、農業センサス又は農業構造動態調査報告書にいう「兼業従事者」をさし、調査期日前1年間に30日以上他に雇用されて仕事に従事した者又は調査期日前1年間の販売金額が一定以上ある自家農業以外の自営業に従事した者のことである。

兼業従事者は、次のように区分されている。

(1) 主に恒常的勤務

決まった勤務先に事務員、教員、工員などとして勤めている者をいう。

(2) 主に出稼ぎ

通勤できないため自宅以外の場所に寝泊まりし、臨時的に雇われて働く世帯主がいる者をいう。

(3) 主に日雇・臨時雇

通勤で臨時的に雇われて働く者をいう。

(4) 主に自営兼業

主に自ら営んでいる自家農業以外の事業に従事した者をいう。

ここでは、販売農家の兼業従事者数を集計対象としている。

注意事項

1 農林業センサスは10年ごと、農業センサスはその中間年に当たる5年目ごとに実施され、当該年はその結果を用い、それ以外の年は農業構造動態調査報告書の結果を、それぞれ用いる。

なお、農林業センサス及び農業センサスの調査期日は、2月1日現在である。

2 販売金額が一定以上とは、昭和45農林業センサスは3万円以上、昭和50年農業センサスは5万円以上、昭和55年農林業センサスは7万円以上、昭和60年農業センサス及び平成2年農林業センサスは10万円以上、平成7年農業センサスは15万円以上のことである。

3 以下の項目は収集中止。

C310610 兼業従事者数(販売農家) 《蓄積都道府県データ 1989~2004年》

C310611 兼業従業者数(主に恒常的勤務)(販売農家) 《蓄積都道府県データ 1989~2004年》

C310612 兼業従事者数(主に出稼)(販売農家) 《蓄積都道府県データ 1989~2004年》

C310614 兼業従事者数(主に自営兼業)(販売農家) 《蓄積都道府県データ 1989~2004年》

調査名又は報告書名 農林業センサス、農業センサス、農業構造動態調査報告書

機 関 名 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

|

項目符号 |

項 目 名 |

単 位 |

時点又は期間 |

|

C3109 |

耕地放棄面積 |

ha |

センサス実施年の2月1日 |

定 義

耕地放棄面積とは、以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、この数年の間に再び耕作する考えのない土地をいう。すでに原野となっている土地はここには含まれない。

注意事項

C3109 耕地放棄面積項目は収集中止。 《蓄積都道府県データ 2009~2014年、蓄積市区町村データ 2009~2014年》